Glühwürmchen im Tageslicht

Von Friedhelm Denkeler,

Berichte aus Berlin von Friedhelm Denkeler zu Photographie und Kunst

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

»Little Lucy im Prenzlauer Berg«, Berlin, Street Art Künstler »El Bocho«, Foto © Friedhelm Denkeler 2013

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

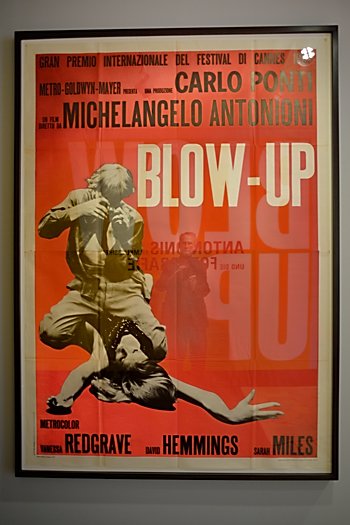

Antonionis Film endet, wie sonst Krimis anfangen, weil er diese Beunruhigung mitteilen möchte, weil hinter der Frage, ob auf den Photos nun ein Mord zu sehen war oder ob Thomas nur geträumt hat, die wichtigere Frage wartet, ob dies nicht vielleicht gleichgültig ist. Diese Frage wird von Antonioni beantwortet, denn nicht eine geheimnisvolle Mordgeschichte ist das Sujet seines Filmes, sondern Thomas und seine Arbeit [DIE ZEIT]

Wenn man 1968 vom Land in die Stadt kommt, gibt es erst mal einen großen Nachholbedarf an sehenswerten Filmen. Deshalb beginnt meine Auswahl der gesehenen Filme der ersten West-Berliner Jahre bereits 1966. Aus meinen Tagebuchnotizen 1968 bis 1972 habe ich 14 Filme herausgefiltert, die auch heute noch alle Bestand haben. Die Filme liefen damals nicht im »Kino im Märkischen Viertel« (das gibt es schon lange nicht mehr), sondern in den Berliner Programm-Kinos, wie Lupe 1 und 2, Filmkunst 66, Arsenal, Kant-Kino, Delphi, Kurbel, Filmbühne am Steinplatz, Schlüter-Kino, um nur einige rund um den Kurfürstendamm zu nennen. Das Schlüter-Kino von Bruno Dunst war eines der ältesten Programmkinos Deutschlands und musste 1996 leider schließen.

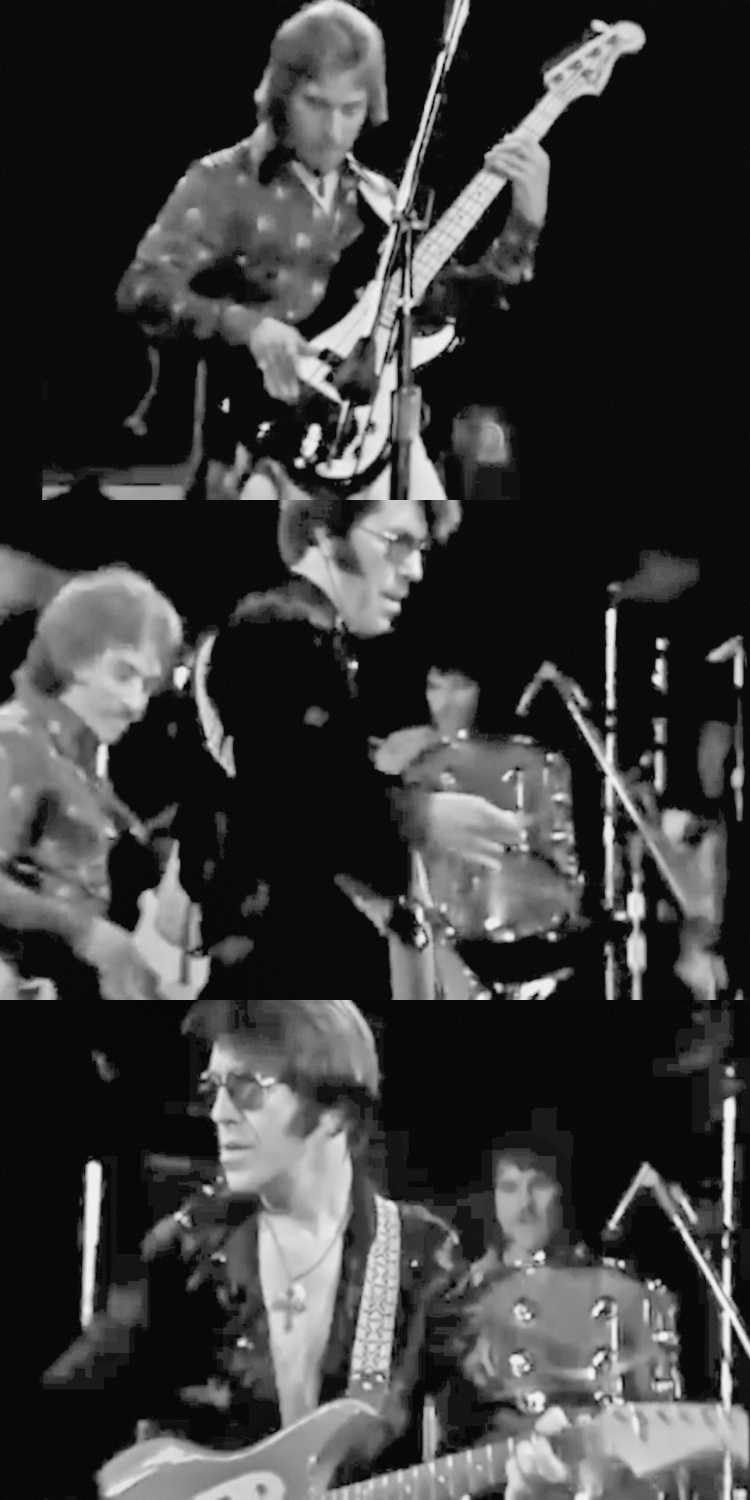

Auf dem Höhepunkt der Swinging Sixties bewegt sich der Mode- und Sozialfotograf Thomas (David Hemmings) in London durch die Popkultur der 1960er Jahre. Er gerät auf seinen Streifzügen in ein Konzert der Yardbirds mit Jeff Beck und Jimmy Page, dem späteren Gründer von Led Zeppelin. Während die Band den Titel »Stroll On« spielt, zertrümmert Jeff Beck seine Gitarre und wirft die Einzelteile in das tosende Publikum. Ausgerechnet Thomas, der mit der Trophäe nichts anfangen kann, ergattert sie und wirft sie später weg.

Ursprünglich hatte Antonioni The Who für diese Szene vorgesehen; die lehnten den kurzen Auftritt aber ab. So ließ er die Yardbirds einfach The Who imitieren, einschließlich der Zerstörung von Verstärkern und Gitarren.

Eigentlich besteht Blow Up aus einzelnen Episoden. Für eine Recherche verbringt der Protagonist eine Nacht im Obdachlosenasyl. Später zeigt er die Porträts einem Verleger. Die Fotos, die wir im Film sehen, sind aber in Wirklichkeit von Don McCullin aufgenommen worden. In einer Ausstellung bei C/O-Berlin waren sie 2015 im Original zusehen.

Auch die bildende Kunst der 1960er Jahre in Großbritannien zeigt Antonioni in einer Episode. Thomas besucht seinen Nachbarn, den Maler Bill. Sie diskutieren über seine abstrakte Kunst. Das interessiert natürlich Thomas, denn seine (zu stark) vergrößerten Prints sind gleichermaßen abstrakt. Die Filmfigur Bill basiert auf dem britischen Künstler Ian Stephenson, dessen Gemälde die Ausstellung ebenfalls zeigt.

London war in den 1960er Jahren das Zentrum der Modefotografie mit drei bekannten Modefotografen, Black Trinity genannt, David Bailey (der als Vorbild für den Protagonisten dient), Terence Donovan und Brian Duffy. Diese nahmen ihre Models an ungewöhnlichen Orten außerhalb des Studios auf. Die dabei entstandene dynamische Bildsprache war hauptsächlich mit Kleinbildkameras zu realisieren und der Reportage-Fotografie entlehnt.

Natürlich sehen wir Thomas auch bei der Arbeit mit den Models, wie Veruschka von Lehndorff, Jill Kennington und Peggy Moffitt, in seinem Studio. Dabei verwandelt er die Fotosession mit Veruschka in einen quasi-sexuellen Akt. Der Standfotograf Arthur Evans hielt die in Blow Up mitwirkenden Models darüber hinaus in eigenständigen, ebenfalls in der Ausstellung zu sehenden, Modefotos fest.

Von den Studioaufnahmen und den Models ist Thomas gelangweilt, so zieht er, bewaffnet mit seiner NIKON F in der Abenddämmerung durch den Maryon Park und macht heimlich Aufnahmen von einem Liebespaar (Vanessa Reggrave). Beim Vergrößern der Fotos entdeckt er am Rand des Bildes einen Mann, der eine Pistole mit Schalldämpfer hält.

Auf einem weiteren Foto, scheint er einen reglosen Mann zu sehen. Hat Thomas einen vermeintlichen Mord versehentlich aufgenommen? Also geht er mitten in der Nacht in den Park zurück und findet tatsächlich eine Leiche. Natürlich ist die Leiche am nächsten Morgen verschwunden. Er untersucht nun akribisch das entsprechende Foto und vergrößert es immer weiter bis die vermeintliche Leiche sich in der Körnung des Films auflöst. Ist das Verbrechen vielleicht pure Einbildung? Die Aufnahmen stammen in Wirklichkeit von McCullin und sind gleichfalls im Original zu sehen.

Zum Ende des Films geht Antonioni noch einen Schritt weiter in Richtung Abstraktion: Er zeigt Pantomimen bei einem imaginären Tennisspiel, wobei Schläger und Ball, die Grundlagen des Spiels, gleich ganz abwesend sind. Mit einem realen Tennispiel hat die Filmzeit 24 Stunden vorher begonnen. Man kann Blow Up heute auf mehrere Arten rezipieren, einmal als Avantgarde, als Statement über die Wirkung von Bildern und deren Betrachtung und als Zeitdokument der 1960er Jahre. Kurz gesagt, ein inzwischen klassisches Meisterwerk.

In Inszenierung, Fotografie und Darstellung hervorragender Film von Antonioni, der die Faszination des Bildes als Abbild tatsächlicher oder vermeintlicher Wirklichkeit und die Möglichkeiten der Manipulation aufzuzeigen versucht und zugleich ein Porträt der Beat Generation zeichnet [Lexikon des internationalen Films]

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

In dieser Kategorie erscheint am ersten Tag eines Monat öfter ein bildlich umgesetzter Post mit einem Zitat. Das kann eine Photographie mit einem Spruch sein oder ein Bild, das grafisch mit dem Zitat des Monats gestaltet wurde.

Von Friedhelm Denkeler,

Im letzten Kapitel komme ich von meinen Stadtgängen wieder zurück in die Nähe zum Ilsenhof. Links und rechts der Hermannstraße sind mehrere Friedhöfe der Berliner Kirchengemeinden mit schönen Alleen ansässig. Sie liegen direkt unter der Einflugschneise vom damaligen Flughafen Tempelhof. Diese Friedhöfe gehören zur grünen Lunge von Neukölln und ein angemessenes Verhalten wird erwartet. In den 1970er Jahren dröhnten allerdings laufend die Flugzeuge über die Gräber.

Der Neuköllner Friedhof ist klassisch angelegt, das heißt durch Baumgruppen, Alleen, einzelne Standbilder und verschlungene Wege ergibt sich der Eindruck eines Arkaden-Parks. Von solch einem Ort der stillen Erholung fühlten sich die Stadtbewohner schon immer angesprochen und gerade in dem dicht besiedelten Neukölln lässt sich auch heute noch auf diesen Inseln der Ruhe ein kleines Paradies auf Erden finden.

So kann ich davon träumen, wie ich einmal das Gehen lernte. Doch das hilft mir nichts. Nun kann ich gehen; gehen lernen nicht mehr [Walter Benjamin]

Warum wollte Benjamin das Gehen neu lernen? Wahrscheinlich hat er eher gemeint, Schritt für Schritt die Wirklichkeit neu zu entdecken, durch die Intensivierung der Wahrnehmung, Veränderung des Blickwinkels und durch die Besinnung auf das Einfache, das Gewöhnliche und das Alltägliche. Dazu braucht man nicht unbedingt in exotische Länder zu reisen. Neues zu entdecken kann man auch im Altbekannten, auf dem täglichen Stadtgang, in der Wohnung oder im eigenen photographischen Archiv – so wie mit dem Portfolio »Neunmal Neukölln«.

Das photographische Gehen und Sehen ist wie eine Reise in das innere und äußere Neuland. Bei den Photographien muss man auch wie in der Literatur ›zwischen den Zeilen‹ lesen können. Man muss auch das Sehen, was im ‹im Schatten liegt‹, das oft das Entscheidende ist. Die Geschichte, die eine Serie von Photographien erzählt, ist also lückenhaft, der Rezipient muss sie selbst ergänzen. Landläufig sag man ›Der Weg ist das Ziel‹. Schmidt aber meint, das Ziel nimmt durch das Gehen erst Gestalt an. Das Gehen steht hier ebenso für die innere Bewegung, für die Erweiterung des Horizonts. Eigentlich ist damit das Denken gemeint.

Das Gehen geht dem Weg, der Zeit, dem Raum, der Erfahrung, dem Wort, dem Wissen, der Welt voraus. … Der Weg ist das Ergebnis der Metamorphose des Gehenden: Wer geht, verwandelt sich in den Weg. Der Weg ist die Welt selbst.

[Aurel Schmidt: »Gehen. Der glücklichste Mensch auf Erden«, Wien, 2007]

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

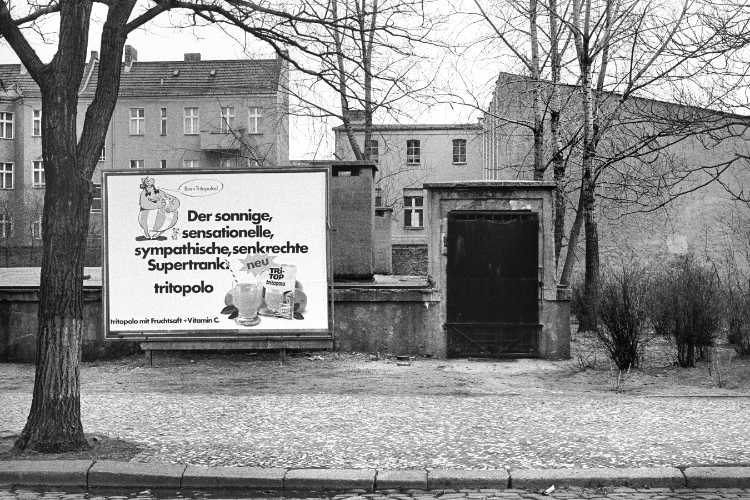

Aber auch in der direkten Umgebung des Ilsenhofs, in der Hermannstraße, der Karl-Marx-Straße und am Richardplatz ließen sich spannende Motive finden, so der Kaugummi-Automat oder die analogen Plakatwände, die nach und nach durch elektronische ersetzt werden. Pittoresk wirkt auch die Hertha-Brücke mit den zerfetzten Planen im Gegenlicht. Heute nicht mehr rekonstruierbar ist der Platz, auf dem ein merkwürdiges Gebäude, das wie ein Bunker aussieht, steht. Das Drumherum ist eine trotzlose Grünanlage.

Interessant sind immer wieder die Berliner Brandmauern, die es in den 1970er Jahren noch zahlreich gab. Brandwände sollen unmittelbar angrenzende Gebäude vor Feuer und Hitze, aber auch das eigene Haus, schützen. Die Wände und die dazugehörigen Trümmergrundstücke waren seit dem Ende des Krieges typisch für Berlin. Sie entwickelten oft ein malerisches Eigenleben und an ihnen lässt gut die historische Entwicklung ablesen. Später entstanden Hunderte von Wandbildern, eines der ersten ist der »Weltbaum« von Ben Wargin am S-Bahnhof Tiergarten. Durch die Neu-Bebauung der freien Flächen nach der Wende verschwinden diese Gemälde immer mehr.

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Die wilde Natur Berlins zeigte sich in den Sommermonaten nicht nur auf dem Bahngelände und im Industriegebiet, sondern insbesondere an der Mauer und am Teltowkanal. Überwachsene Trampelpfade und Gleise, repräsentative Toreinfahrten, die einmal bessere Zeiten gesehen haben, idyllische Wohnhäuser mit einem wilden, blühenden Fliederwald, reihten sich aneinander.

Ein Stadtgang auf dem ehemaligen Treidelweg am Kanal brachte immer wieder Überraschendes zu Tage. Auf dem Treidelweg waren bis 1945 Schienen verlegt und mit einer elektrischen Mini-Lokomotive wurden die Schiffe durch den Kanal gezogen. Auf anderen Kanälen wurden auch Zugtiere eingesetzt. Heute kann man auf dem beliebten Wanderweg in aller Ruhe trödeln (ein älteres Synonym für Treideln).

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

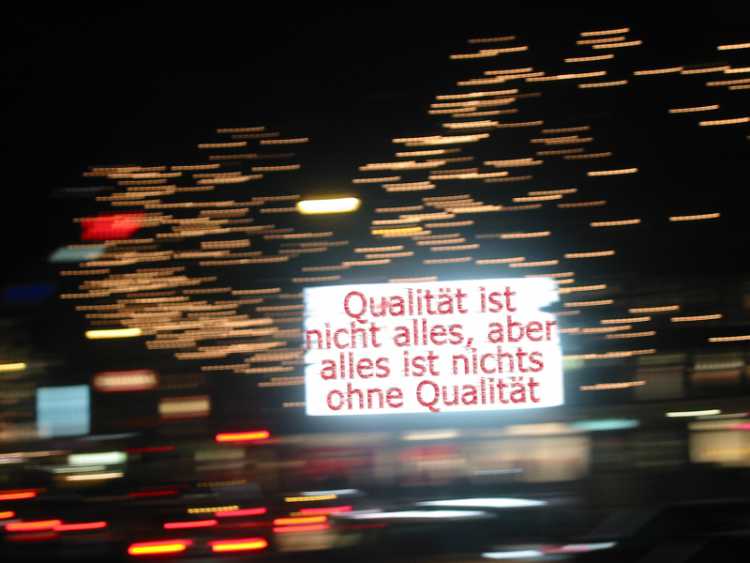

Seit fast zwei Jahrzehnten, seit 2002, gibt es meine Website LICHTBILDER. Mein Blog JOURNAL startete am 1. Juli 2010 mit dem Zitat »Qualität ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Qualität«. Das habe ich jetzt zum Anlass genommen, meine beiden Websites einem kompletten Relaunch zu unterziehen. Dazu gehört in erster Linie die Informationsarchitektur. Ebenso sollte ein der Zeit entsprechendes, sicheres Content-Management-System (CMS) eingeführt werden. Das wird der Besucher zwar nicht unbedingt merken; er erwartet aber eine einfache Navigation; er möchte sich auf der Seite intuitiv bewegen können und zur Not die Seiteninhalte auch auf dem Smartphone abrufen können. Das Ziel war es also, die beiden Websites in Bezug auf Struktur, Technik und Oberfläche dem aktuellen Status quo anzupassen.

Meinen Blog betreibe ich von Anfang an mit »WordPress«. Mit rund 18 Millionen Installationen weltweit ist WordPress das am meisten genutzte Open-Source-CMS. Zunächst war die Software als Blogsystem konzipiert; inzwischen kann man sie auch für ›normale‹ Websites benutzen. Mein Blog hatte also eine gute Grundlage, zunächst allerdings ohne responsives Webdesign. Vor einem Jahr wurde der Blog angepasst; er entsprach aber noch nicht dem Stand der Technik und auch die Benutzeroberfläche war verbesserungswürdig.

Mit Hilfe des Theme »GeneratePress Premium« und entsprechend meinen Vorstellungen der Oberfläche habe ich den Blog angepasst. Dank des responsiven Webdesign und der aktuellen Technik funktioniert die Seite nun auf sämtlichen Endgeräten. Aber nicht nur der Trend im Design, auch die Sicherheitstechnik hat sich in den letzten Jahren verändert. Heute erwarten die User und Suchmaschinen wie Google, eine Verschlüsselung der Website. Das JOURNAL habe ich inzwischen erfolgreich mit TLS (Transport Layer Security, früher: SSL Secure Sockets Layer) auf eine sichere Datenübertragung umgestellt.

Nun bot sich an, auch meine in die Jahre gekommene Website LICHTBILDER nach dem gleichen Schema mit WordPress auf den neusten Stand zu bringen. Das war allerdings nicht so einfach. Ich habe bisher mit einem Programm zur Webseitenerstellung gearbeitet, NetObject Fusion (NOF), dass nicht mehr weiter entwickelt wurde (unter anderem bot es kein responsives Design an). Also musste ich meine Website komplett neu erstellen.

Damit der Besucher sich mit der neuen Site gleich auskennt, sollten die bisherigen Inhalte – Struktur, Texte und Portfolios – dabei mehr oder weniger komplett übernommen werden. Gleichzeitig sollte es im Frontend (das, was der Besucher sieht) eine vereinfachte Navigation mit den beiden Hauptlinks Portfolios und Arbeiten geben. Und für mich sollte das Arbeiten im Backend angenehmer und effektiver werden.

Unter Portfolios sind ausgewählte Portfolios mit Thumbnails (zurzeit 30) und unter Arbeiten alle seit 1978 bisher produzierten und geplanten Portfolios (zurzeit 40) zu finden. Die Seiten der einzelnen Portfolios sind alle nach einem gleichen Schema aufgebaut: Indexprint (in der Regel 25 Thumbnails des jeweiligen Portfolios), gefolgt von einer textlichen Zusammenfassung, die Einzelbilder (in der Regel 25 Photographien), ein ausführlicher Artikel und zum Schluss Dokumente (wie Künstlerbuch, Plakat, Katalog, Kritiken).

Im Link Support gibt es Hinweise zu den Original-Prints, zu Künstlerbüchern und zur Navigation, unter Info Biographie, Ausstellungen und Veröffentlichungen und unter Kontakt Möglichkeiten mit dem Herausgeber der Website in Verbindung zu treten (Impressum, Datenschutzerklärung).

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Auf der Suche nach einem weniger bekannten, aber guten Rock ’n‘ Roll-Song aus den 1950er Jahren wurde ich fündig. Im Netz steht ein Video aus dem US-amerikanischen Fernsehen, aufgenommen in der Musik-Varieté-Show »Hollywood A Go-Go» am 24. April 1964. Bereits bei den ersten Takten rastet der Moderator Sam Riddle voller Begeisterung aus – und dann kommt Freddy Cannon auf die Bühne und spielt »Tallahassee Lassie« und rockt los, was das Zeug hält.

Wenn ich jemandem erklären müsste, was Rock ’n‘ Roll ist, dann würde ich ihm diesen Song vorspielen. Tallahassee ist übrigens die Hauptstadt des US-Bundesstaats Florida (FLA), die kannte ich bisher nicht. »Hollywood A Go-Go» wurde in den KHJ-TV-Studios in Los Angeles aufgenommen und die erste Folge am 26. Dezember 1964 in Los Angeles ausgestrahlt. Mit der letzten, der 58. Sendung am 5. Februar 1966, wurde die Show eingestellt.

Und weil es so schön war, habe ich weiter gesucht und ein Video mit demselben Song aus der berühmten Musik-Tanz-Schau »American Bandstand« aus Philadelphia vom 12. Dezember 1964 gefunden. Der Rock ‘n’ Roll ist keineswegs mit Bill Haleys »Rock Around The Clock« entstanden. Vielmehr geht er auf den schon in den 1940er Jahren bekannten Rhythm & Blues zurück. Für den großen Durchbruch sorgten aber Radio und Fernsehen. Daran hat »American Bandstand« mit dem Moderator Dick Clark einen großen Anteil. Die berühmte Tanzshow lief von 1956 bis 1987.

Der 1940 geborene Freddy Cannon (Frederico Anthony Picariello), war mir völlig unbekannt, das hat sich jetzt geändert. Der US-amerikanische Rock ’n’ Roll-Sänger hatte in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren einige Hits. »Palisades Park« aus dem Jahr 1962 ist auch einer meiner Lieblingssongs. Freddy kommt aus einem musikalischen Haus; sein Vater spielte Trompete, die Mutter war Songwriterin und schrieb für Freddy den Song »Rock and Roll Baby«. Ein Demo-Tape stellte er dem Musikproduzenten Bob Crewe vor, der dann den Song zu »Tallahassee Lassie« umschrieb.

Als Zweites stelle ich für 1959 das Instrumental »Red River Rock« vor. Es war nicht einfach, einen würdevollen Interpreten zu finden, denn es gibt mindestens 70 Coverversionen. Da der Song weltweit bekannt wurde, mitten in der Rock & Roll-Zeit, liegt es nahe, die Version von Johnny & The Hurricanes auszuwählen. Der Song ist einer meiner Best-of-Songs der frühen Rockgeschichte. Die Single »Red River Rock« kam im Juli 1959 auf den Markt und wurde kurz darauf von »Billboard« besprochen.

Während einer Aufnahmepause hörte der Manager der Hurricanes wie der Organist mit der Melodie experimentierte; er bat, die Passagen zu wiederholen. So entstand der einmalige Sound als Variation des Originals. Die Grundmelodie wird von einer Hammond-Orgel getragen, mit Licks vom Tenor-Saxophon und einem Mittelteil für Gitarre.

In Deutschland und England erreichte der Song Platz 3 der Hitparade und in den Staaten den Rang 6. Es waren die höchsten Platzierungen aller Versionen des Folk- und Country-Lieds. The Hurricanes verkauften davon über 1 Million Singles.

Eine Vokal-Version handelt von der verbotenen Liebe einer Indianerin zu einem britischen Soldaten während der Red-River-Rebellion um 1870 in Kanada. Ethnische und religiöse Feindseligkeiten und Übergriffe der kanadischen Zentralregierung gegen die europäisch-stämmigen Altsiedler sind das Thema. 1925 wurde der Song das erste Mal kommerziell als »Cowboy Love Song« vermarktet. Mit deutschem Text erschien 1959 »Komm zurück in das Tal unserer Träume« von Friedel Hensch und den Cyprys.

Well, she comes from Tallahassee She got a hi-fi chassis Maybe looks a little sassy But to me, she's real classy Yeah, my Tallahassee Lassie Down in F-L-A Well, she's romping to the Drag The Cha-cha, Rag-a-mop Stomping to the Shag Rocks the Bunny Hop, Ooh, ooh.

Well, she dances to the Bop She dances to the Stroll She dances to the Walk She can rock and roll Well, she comes from Tallahassee She got a hi-fi chassis Maybe looks a little sassy But to me, she's real classy Yeah, my Tallahassee Lassie Down in F-L-A

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplanten Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,

Der Versuch einer Definition: Was ist eigentlich ein Sonntagsbild? Ein ›schönes‹ Bild (was auch immer das nun wieder heißen mag; es ist in Farbe; es passt in keine andere Kategorie; es gehört nicht zu einer Serie von Bildern, es ist ein Einzelbild. Aber es ist kein Sonntagsbild im Sinne der Sonntagsmalerei.

Am 26. Februar 2012 erschien in meinem Blog das erste Sonntagsbild. Und jeden Sonntag gab es ein neues – Ausnahmen bestätigten die Regel. Die Sonntagsbilder stammen aus dem Portfolio »Sonntagsbilder«, das ich 2005 abgeschlossen habe. Aber der Titel Sonntagsbild ist einfach ein zu schöner Titel. Unter dieser Prämisse führe ich die Kategorie »Sonntagsbilder« in meinem Blog bis auf weiteres mit Fotos aus meinem Archiv und mit neuen Aufnahmen weiter.

Von Friedhelm Denkeler,

Das fotografische Archiv versammelt im Abbild die letzten Elemente der dem Gemeinten entfremdeten Natur [Siegfried Kracauer]

In der Pionierzeit der Fotografie um 1850 gab es nur die Schwarzweiß-Fotografie. Glasplatten, die mit einer Gelatineschicht mit eingelagerten Silberhalogeniden beschichtet waren, standen ganz am Anfang. Diese einfache Vervielfältigungs-Methode war der Beginn des ersten massenhaft verbreiteten Bildmediums der Kulturgeschichte.

Als Pioniere der Fotografie sind Joseph Nicéphore Nièpce, Louis Jacques Mandé Daguerre und William Henry Fox Talbot zu nennen. 1870 wurde durch John Wesley Hyatt das Zelluloid erfunden, dass die Grundlage für die Roll- und Kleinbildfilme bildete (und natürlich der Kinofilme).

Seit den 1930er Jahren wurde die Farbfotografie zwar technisch massentauglich, aber es war lange Zeit eine finanzielle Entscheidung, ob man in erschwinglichem Schwarzweiß oder in kostenintensiver Farbe fotografierte.

1960 machte ich meine ersten eigenen Aufnahmen mit einer einfachen 6×9-Box meines Vaters, natürlich mit einem Schwarzweiß-Rollfilm und 1962 folgte meine erste eigene 24×36-Kleinbild-Kamera, bestückt mit einem 36er-Schwarzweiß-Kleinbildfilm. Ab 1965 schloss sich ein »Zwischenspiel in Farbe« an: Für zehn Jahre entstanden meine Aufnahmen auf Farb-Dia-Filmen.

Mit der Einrichtung einer eigenen Dunkelkammer, der Ausbildung an der Werkstatt für Photographie in Berlin-Kreuzberg und der ernsthaften Auseinandersetzung mit der Fotografie wurden die Bilder schnell wieder Schwarzweiß. Dieser Begriff ist aber zu einfach und wird den Fotografien nicht gerecht: In Wirklichkeit bestehen die Bilder aus einzelnen Grauwertabstufungen zwischen den beiden Extremen schwarz und weiß.

Die Fotografie ist unser Exorzismus. Die primitive Gesellschaft hatte ihre Masken, die bürgerliche ihre Spiegel. Wir haben unsere Bilder [Jean Baudrillard]

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Es ist mit Sicherheit der einzige Instrumental-Song, der jemals von Radio-Stationen verbannt wurde, ohne Texte über Drogen oder Sex (sic!) zu beinhalten. Der Titel allein, den man mit Aufruhr übersetzen kann und der düstere und bedrohliche Sound, reichten aus, den Song nicht zu spielen, denn er »klang wie die Einladung zu einem Messerkampf» [Rolling Stone]. Um den rauen, verzerrten Klang herzustellen, soll Wray Löcher in den Lautsprecher seines Gitarrenverstärkers geschlagen haben und verwandelte ihn damit in eine »Fuzzbox«, die es damals noch nicht gab.

Aus der heutigen Sicht ist das nicht mehr nachvollziehbar. Aber wenn man sich die Liveaufnahme aus San Francisco von 1974 anhört, wird die Angst der Radiomacher, dass »Rumble« tatsächlich eine Gewalttätigkeit anregen könnte, schon deutlicher. Ein Fan schrieb zum Live-Video »Wray was cool, before cool was cool«. Im Netz findet man ein Video mit dem Original-Song passenderweise mit einem Ausschnitt aus dem Film: »The Delicate Delinquent« (Der Held von Brooklyn, 1957) von Don McGuire mit Jerry Lewis.

Die Musikindustrie präsentierte damals das saubere, gepflegte Lebensgefühl des aufstrebenden Nachkriegs-Amerika. Link Wray dagegen spielten ihre Musik roh und emotionslos; »Rumble« war eine Provokation für das Establishment. Die Ray Men kann man deswegen als Vorläufer von Punk und Metal sehen.

Als Fred Lincoln ›Link‹ Wray im Jahr 2005 starb, spielten Bob Dylan und Bruce Springsteen ihm zur Ehre »Rumble« und Pete Townshend sagte, er hätte nie eine elektrische Gitarre gekauft, wenn es nicht Wrays »Rumble« gegeben hätte.

1958 erreichte der Song Platz 16 der »Billboard Hot 100«. Bei der Zeitschrift »Rolling Stone« landete der Song auf Platz 45 der 100 besten Gitarristen aller Zeiten. Er beeinflusste viele Band wie die Yardbirds oder The Who.

Johnnie Ray war in den 1950er Jahren einer der erfolgreichsten Pop-Interpreten Amerikas. Bei seinen Konzerten gab es regelrechte Krawalle. Er wurde von begeisterten weiblichen Fans bestürmt und bedrängt. Das war damals etwas Neues, später trat es für Elvis und für die Beatles wieder auf. Für mich bleibt für immer mit Johnnie der Song »Yes Tonight, Josephine« verbunden. Und dann kam Im Jahr 1958 noch Elvis Presley mit dem Song »Jailhouse Rock«. Es war dem Titelsong aus dem gleichnamigen Film mit Elvis in der Hauptrolle.

Und auch den ›Sommerhit‹ 1958, den »Summertime Blues« von Eddie Cochran darf ich nicht vergessen. Der ›Sommerhit‹ ist eine Erfindung der Musikindustrie; es geht um Songs, die vielfach in einem bestimmten Sommer intensiv im Radio gespielt wurden. Sex kam bei den jungen Rock ’n‘ Roller in den 1950er Jahren nur in Andeutungen vor, Jerry Lee Lewis war dagegen in »Great Balls Of Fire« freizügiger. Und deswegen wurde der Song ein Nummer-eins-Hit. Er hämmert so sehr auf seinem Klavier herum, dass nur noch ein Schlagzeug nötig war. Der Film »Great Balls Of Fire – Jerry Lee Lewis – Ein Leben für den Rock ’n‘ Roll« von 1989 sichert Lewis‘ Platz in der Rock-Geschichte.

You shake my nerves and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my will, but what a thrill Goodness gracious great balls of fire I laughed at love when I thought it was funny But you came along and you moved me honey I've changed my mind, this love is fine Goodness gracious great balls of fire

Kiss me baby, woo, feels good Well I want to love you like a lover should You're fine, so kind Got to tell this world that you're mine! Mine! Mine! Mine! I chew my nails and I twiddle my thumbs I'm real nervous but it sure is fun Come on baby, you drive me crazy Goodness gracious, great balls of fire! [aus: Great Balls of Fire]

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplanten Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

In dieser Kategorie erscheint am ersten Tag eines Monat öfter ein bildlich umgesetzter Post mit einem Zitat. Das kann eine Photographie mit einem Spruch sein oder ein Bild, das grafisch mit dem Zitat des Monats gestaltet wurde.

Von Friedhelm Denkeler,

Im Februar 1979 wanderte ich an einem Samstag von meinem Arbeitsplatz bei Sonnenschein (im doppelten Sinne!) in Mariendorf durch Berlins Schrebergärten bis zum Ilsenhof. Damals gab es noch einen richtigen Winter; der Schnee in den Kleingärten-Parzellen lag hoch. Durch Schnee und Sonnenschein wirkten die Anlagen sehr fotogen, das oft Schrottige der Gärten wurde verdeckt.

Von den Problemen, die ein halbwegs vernünftiger Schrebergärtner, der dem Bundeskleingartengesetz unterliegt, war im Winter wenig zu spüren. Wenn im Sommer alles sprießt und wächst, schlägt bei vielen Kleingartenvereinen die Einstellung von Moritz Schreber, dem Namensgeber des Schrebergartens, durch. Er war Begründer der sogenannten Schwarzen Pädagogik. Ein Verfechter von Zucht und Ordnung, Drill und Gehorsam. Und dazu scheint auch das ›Unkraut‹ gehören, das vor dem Gartenzaun wächst; es muss unter allen Umständen ausgemerzt werden.

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«