1960 – Chubby Checker: »The Twist«. Wie ein ›kleiner Drall‹ des ›Molligen‹ in den 1960-Jahren nach dem Rock ’n‘ Roll die gesamte westliche Welt eroberte.

In den 1960er-Jahren diskutierten wir auch in Deutschland, nach dem Rock ’n‘ Roll und noch vor dem Beat, einen neuen skandalösen Tanz: den Twist. Er entwickelte sich schnell zum internationalen Modetanz, auch weil er aus sehr einfachen Bewegungsabläufen bestand.

Wie er zu tanzen sei, beschrieb damals eine inzwischen berühmt gewordene Anleitung: Man tanze so, als würde man mit beiden Füßen abwechselnd Zigarettenkippen ausdrücken und sich dabei gleichzeitig mit einem Handtuch den Rücken abtrocknen. Populär wurde der Tanz insbesondere durch Chubby Checker mit seinem Song »The Twist«.

Erstmalig stellte er »The Twist« und seine Art zu tanzen, 1960 in der beliebten Fernsehshow »American Bandstand« des US-Senders ABC vor. Der Song entwickelte sich zum Symbolsong für den Tanz und erreichte mit sechzehnmonatiger Unterbrechung zweimal die Nr. 1 der US-Hitparade und wurde über drei Millionen Mal verkauft. Am 22. Oktober 1961 präsentierte die »Ed Sullivan Show« einen neuen Twist-Song von Chubby Checker, der ebenfalls ein Erfolg wurde: »Let’s twist again (like we did last Summer)«.

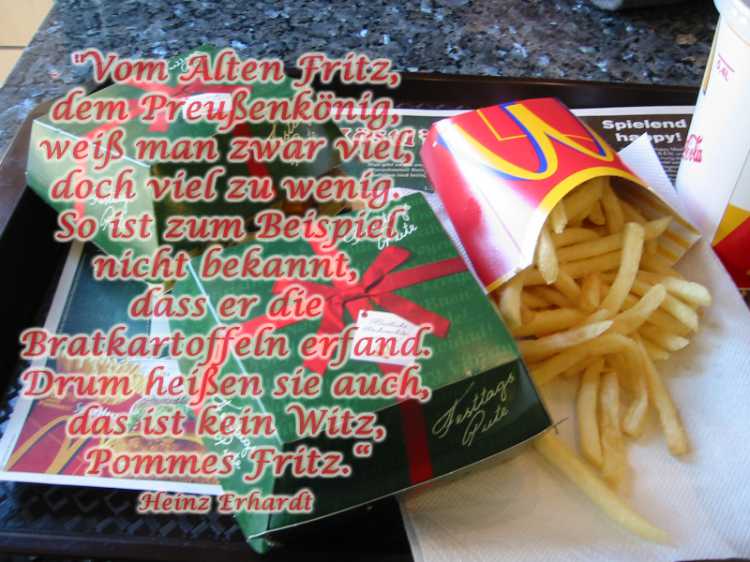

Inzwischen hatte der Mode-Tanz die gesamte westliche Welt erobert. The Marcels stellten eine »Merry Twist-Mas« Version vor, passend zur Spiegel-Affäre sang Peter von Eck den «Spiegel-Twist« (nicht zu verwechseln mit Trude Herrs Spiegel-Twist) und 1963 gab es den Film »Nachtexpress nach St. Tropez« in dem Teddy Parker den »St. Tropez Twist« sang und tanzte. Sehenswert ist auch ein ›verrückter‹ Kurzfilm, der den Twist 1962 vorstellte. Bekannt wurde auch Joey Dee & The Starliters mit dem »Peppermint Twist« (den Catarina Valente dann auf Deutsch sang).

Der Twist war übrigens der erste Tanz, der ohne Berührung des Tanzpartners auskam und er beendete damit die Führungsrolle des Mannes – zumindest auf der Tanzfläche. Aber wie sollten sich Jungs und Mädchen auf der Tanzfläche im Beatschuppen näher kennenlernen? Die Diskjockeys in den Discotheken in Bohmte und Diepholz in Westfalen streuten in die schnellen Twist-Rhythmen dafür regelmäßig ›Schmusesongs‹ ein. Erinnern kann ich mich an die Songs »Save The Last Dance For Me« von The Drifters, »Are You Lonesome Tonight?« von Elvis Presley und an Roy Orbisons »Only The Lonely« (alle aus dem Jahr 1960).

Chubby Checker (geb. am 3. Oktober 1941 als Ernest Evans in Spring Gulley, South Carolina, aufgewachsen in Philadelphia) bekam den Künstlernamen »Chubby Checker« (chubby=mollig) verpasst. »The Twist« ist eine Cover-Version der B-Seite einer Single der »Hank Ballard & the Midnighters«. Bis 1966 hatte Checker sich mit über 30 Titeln in den Charts platziert. Aber ab Mitte der 1960er Jahre war der Twist bereits mehr oder weniger out, eine später berühmte britische Gruppe läutete mit dem Song »Twist And Shout« die neue Ära der Beat-Musik ein.

Songtext – Chubby Checker: »The Twist«

Everybody, twist They're twisting in Cleveland In Kansas City too They're wailing in Warwood In Pittsburgh and St Lou So, baby, get ready I'm gonna twist with you Round and around and Up and down we go (Yeah, oh, baby) Making with the Shaking to and fro (Yeah, well, now from) Boston to L A (oh, baby) Twistin U S A They're twisting in New York In old Chicago town In Hartford and Frisco They all go round and round They're twisting on Bandstand So don't you put me down

Round and around and Up and down we go (Yeah, oh, baby) Making with the Shaking to and fro (Yeah, well, now from) Boston to L A (oh, baby) Twistin U S A They shimmy in Charlotte They shake in Baltimore In Detroit and Dallas And down Miami shore So, baby, oh, baby What are we waiting for Round and around and Up and down we go (Yeah, oh, baby) Making with the Shaking to and fro (Yeah, well, now from) Boston to L A (oh, baby) Twistin U S A

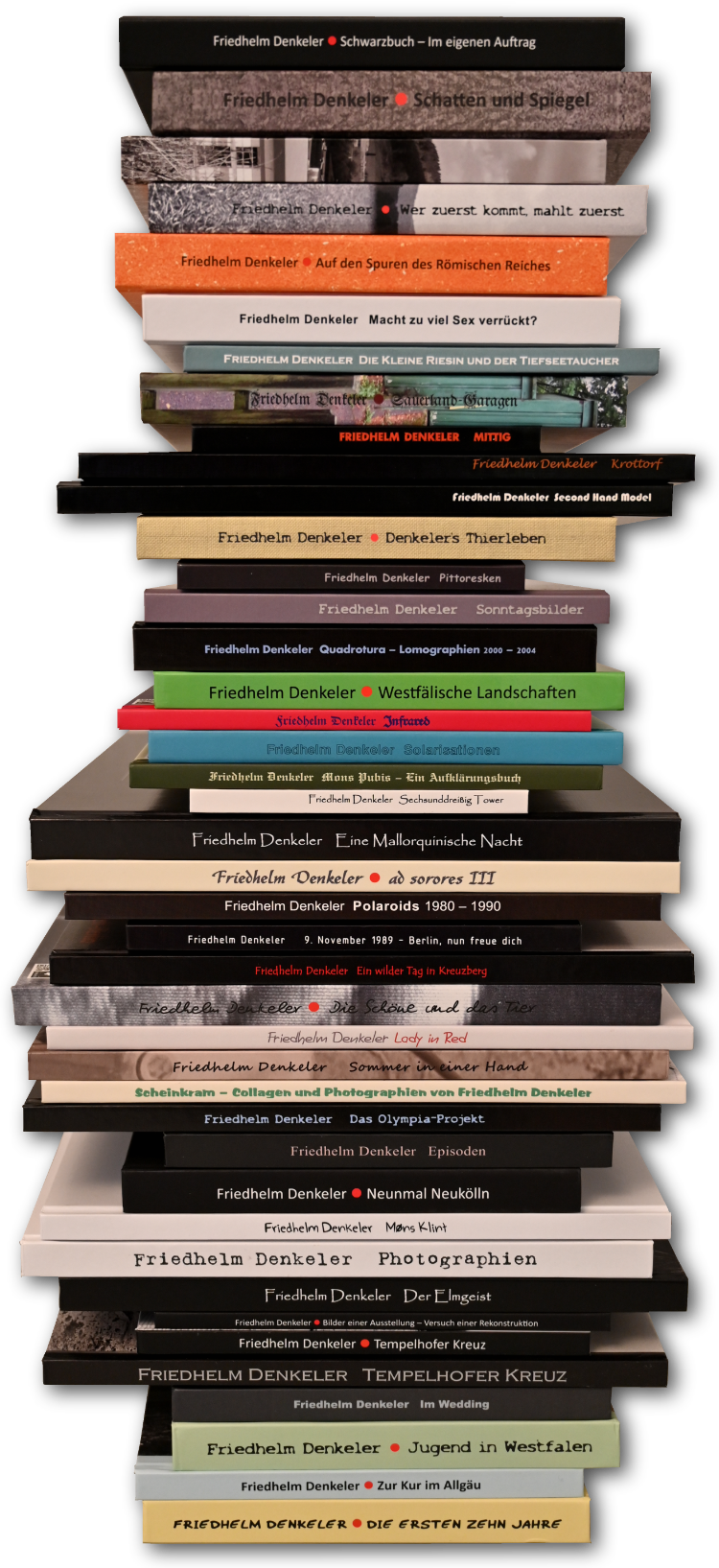

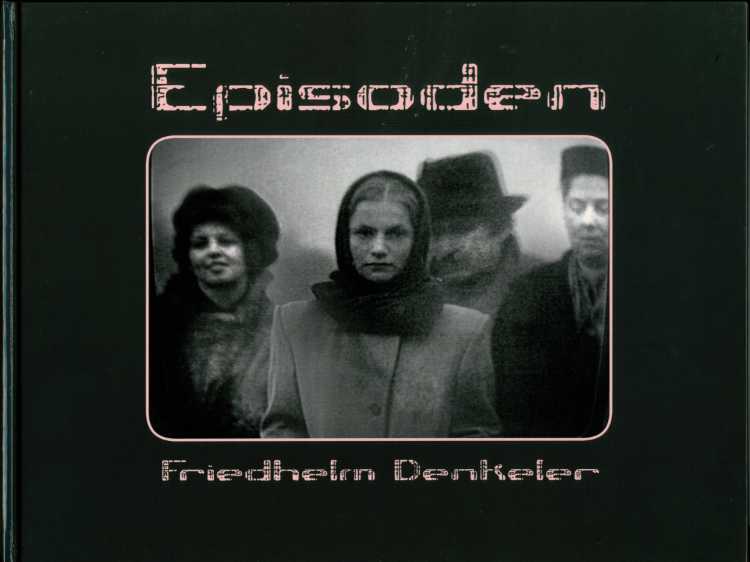

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplanten Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.