… es ist Winter am Meer … eiskalt ist der Wind …

Von Friedhelm Denkeler,

Berichte aus Berlin von Friedhelm Denkeler zu Photographie und Kunst

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Spannend war es auch, als ich die High-Deck-Siedlung an der Sonnenallee entdeckte. Die in den 1970er Jahren im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus entstandene Großsiedlung mit 6000 Einwohnern sollte ganz anders werden als die aneinandergereihten Hochhäuser im Märkischen Viertel (hier wohnte ich in meinen ersten Berliner Jahren). Die High-Deck-Siedlung setzte auf die Trennung von Autoverkehr und Fußgängern. Den Fußgängern wurde der Bereich im ersten Stock (sic!), den sogenannten High-Decks, zugewiesen. Diese begrünten Decks sind von der ebenen Erde durch Rampen und Treppen zugänglich.

In den Anfangsjahren waren die Wohnungen begehrt und Inbegriff für zeitgemäßes Wohnen am grünen Rand West-Berlins, nahe der Berliner Mauer, aber bereits ein Vierteljahrhundert später galt das Konzept als gescheitert und entwickelte sich zum sozialen Brennpunkt. Die High-Decks sollten eigentlich zur multifunktionalen Kommunikationszone werden, heute sind sie eher menschenleer und zu reinen Hochstraßen für Fußgänger degradiert. Die Anlage wurde auf Berlins größtem, zusammenhängendem Kleingartengelände, gebaut (in den Bereichen Köllnische Heide, Baumschulenweg und Johannisthal). Rund 750 Schrebergartenparzellen mussten weichen.

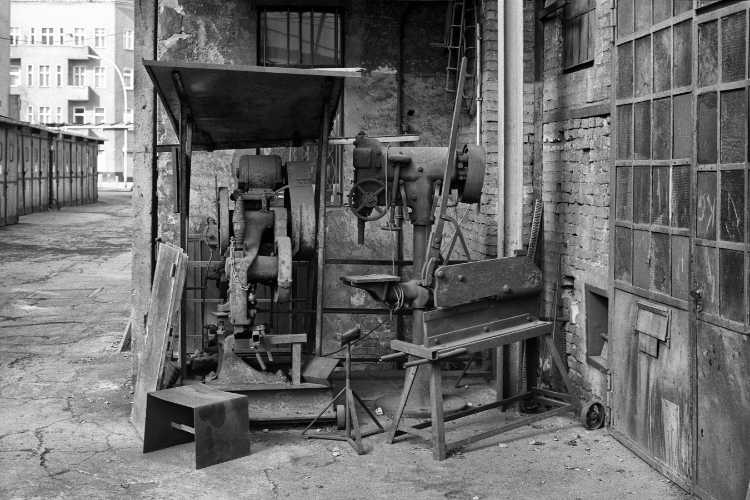

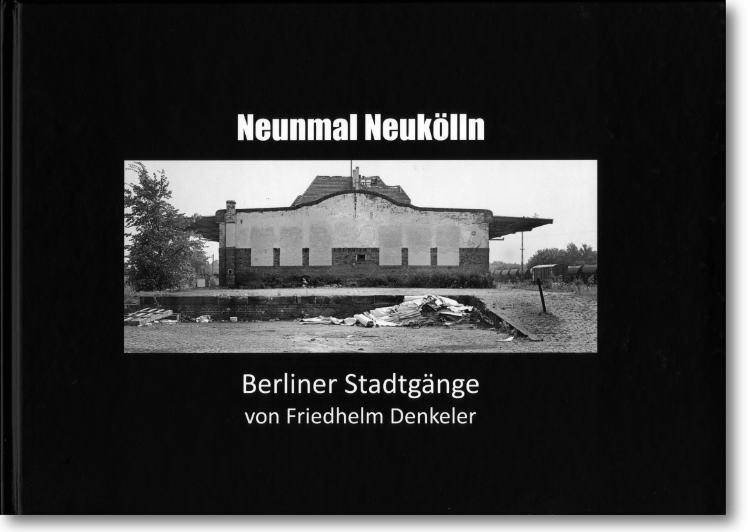

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

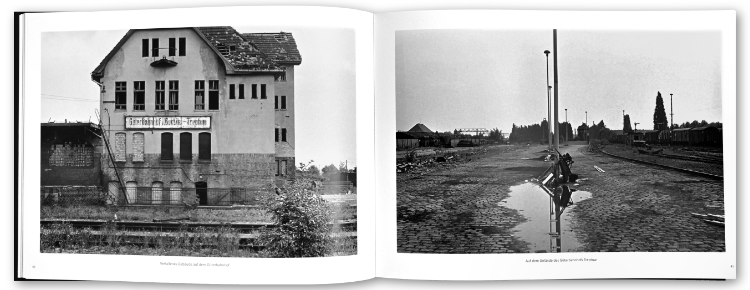

Auf längeren Stadtgängen, manchmal auch mit dem Fahrrad, stieß ich immer wieder auf verfallene Bahn- und Gleisanlagen in Neukölln. Die Bilderstrecke beginnt in der Nähe des Ilsenhofs mit dem S-Bahnhof Hermannstraße, der an der Ringbahn liegt und mit einem Blick von der Herthabrücke auf die entsprechenden Gleisanlagen. Weiter südlich hat die Natur auf den Industrie-Bahnhöfen an vielen Stellen die Gleisanlagen wieder zurück erobert; die Güterschuppen, Ladestraßen und Stellwerke standen praktisch alle vor dem Verfall. Die großen Bahnanlagen wurden zweckentfremdet und von Unternehmen als Lagerfläche genutzt oder, wie der ehemalige Rangierbahnhof Berlin-Tempelhof, zum Park »Schöneberger Südgelände« umgestaltet.

Auch die Stadt Berlin nutzte einen Teil der Flächen für die sogenannte Senatsreserve. Das war eine gesetzlich verordnete Bevorratung des Senats von Berlin für den Fall einer zweiten Blockade West-Berlins. Jahrzehntelang wurden etwa vier Millionen Tonnen Güter gelagert. Zeitweise bestanden über 700 Lager in West-Berlin und nur relativ wenige Menschen hatten detaillierte Kenntnisse darüber. Ein Kohlelager habe ich bei meinen Stadtgängen entdeckt; die Briketts waren aber schon halb zu Kohlenstaub verfallen. Bekannt bei den Berlinern war das Rindfleisch in Dosen mit der Aufschrift Senatsreserve. Es kam regelmäßig in den freien Verkauf; wir machten daraus herrliche Spaghetti alla Bolognese.

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Harold ›Hal‹ Kalin (1934 – 2005) und Herbert ›Herbie‹ Kalin (1934 – 2006) waren die Kalin Twins. In den späten 1950er Jahren hatten sie ihren größten und weltweit bekanntesten Hit »When«. Es sollte auch ihr einziger bleiben. In England waren sie 1958 fünf Wochen auf Platz eins der Charts und auch in Deutschland wurde der Song laufend im Radio gespielt. Das One-Hit-Wonder erschien bei Decca Records, wurde von Paul Evans und Jack Reardon geschrieben und über zwei Millionen Mal verkauft. Ein wunderbarer Klassiker, ein Ohrwurm, der die Erinnerungen an meine Schulzeit zurückbringt. Und er steht gleichzeitig für die Musik des Vor-Rock ’n‘ Roll der 1950er Jahre. Und dazu gehören auch die folgenden Songs.

Am 6. März 1958 veröffentlichten die Everly Brothers den Popsong »All I Have to Do Is Dream«. Das Stück wurde einer der erfolgreichsten Titel des Duos und eroberte Ende der 1950er-Jahre weltweit die Hitparaden. Insgesamt wurden 1,5 Millionen Tonträger verkauft und das Lied belegte Platz 141 der 500 besten Songs aller Zeiten des Rolling-Stone-Magazins. Die Brothers stammen aus einer musikalischen Familie, die nach 1945 live eine Familien-Radioshow im Lokalsender sendete. Sie traten dann alleine auf und ihre ersten beiden Singles »Bye, bye, Love« und »Wake Up Little Susie« eroberten mit ihrem eigenen, gefälligen Sound die Spitze der Hitparaden. Mit der britischen Invasion der Beatles in den USA wurde es 1962 um die Brüder ruhiger.

Für 1958 sind noch Louis Prima mit »Buona Sera« und das Kingston Trio mit »Tom Dooley«, sowie zwei Instrumental zu nennen: Billy Vaughn hatte mit meinem Lieblings-Instrumental »Sail Along Silvery Moon« seinen größten und bekanntesten Hit, der in Deutschland vergoldet wurde. Und das zweite Instrumental ist der »Colonel Bogey And The River Kwai March« von Mitch Miller. Bekannt wurde er durch den Film »Die Brücke am Kwai«. Der Song wurde allein in Deutschland vier Millionen Mal verkauft.

When, when you smile, when you smile at me Well, well I know our love will always be When, when you kiss, when you kiss me right I, I don't want to ever say good night I need you I want you near me I love you Yes, I do and I hope you hear me When, when I say, when I say ‹Be mine› If, if you will I know all will be fine When will you be mine?

When, when you smile, when you smile at me Well, well I know our love will always be When, when you kiss, when you kiss me right I, I don't want to ever say good night I need you I want you near me I love you Yes, I do and I hope you hear me When, when I say, when I say ‹Be mine› If, if you will I know all will be fine When will you be mine?

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplanten Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

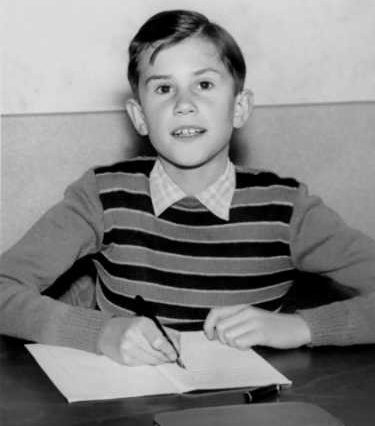

Das kann einem wahrscheinlich nur in Amerika passieren – wenn man in die Babysitterin seiner Schwester verliebt ist: Paul Albert Anka (*1941, Ottawa) schreibt mit 16 Jahren ein schlichtes Liebeslied und wird zum mehrfachen Millionär. Bereits seit 1957 verzaubert »Diana«, der Paul Anka-Klassiker schlechthin, die Zuhörer. Er gehört zu den zehn meist verkauften Singles aller Zeiten.

Anka ist ein Multitalent: Er schrieb nicht nur Diana, sondern komponierte für viele andere Künstler, wie Tom Jones (»She’s a Lady«), Frank Sinatra (»My Way«), Buddy Holly (»It Doesn’t Matter Anymore«) und Michael Jackson (»This Is It«). Insgesamt über achthundert Songs entstanden während seiner Karriere. Nebenbei war er auch als Schauspieler tätig und wirkte unter anderem in dem Film »Der längste Tag« mit.

Es gibt zahlreiche Popsongs über eine unerfüllte Liebe, aber »Diana« kann man als Vorlage für all diese Songs betrachten. Paul war im Alter von 15 Jahren in die drei Jahre ältere Diana Ayoub verliebt, aber sie wollte von dem Jungen nichts wissen. Und er war zu schüchtern, ihr seinen neuen Song vorzuspielen. Aber ein Jahr später, nach der Veröffentlichung von »Diana«, wollte alle Welt wissen, wer Diana sei. Die Presse fand es natürlich heraus und ein gewaltiger Rummel um Diana brach los. Michael Jackson griff das Thema der unerwiderten Liebe später in seinem Song »Dirty Diana« dann wieder auf.

Als 16-Jähriger reiste Paul Anka mit seinen Eltern nach New York, wo sie eine kleine Bar eröffneten. Von 1963 bis 2000 war er mit der Libanesin Anne DeZogheb und seit 2008 ist er mit der Schwedin Anna Aberg verheiratet. Die Familie lebt auf einer Ranch nahe Monterrey und in Las Vegas, wo er als Entertainer auftritt. Regelmäßig erscheinen neue Alben von ihm.

Die Zusammenarbeit mit Frank Sinatra wurde besonders fruchtbar: Anka komponierte 1969 für ihn den Titel »My Way«, der zum Welterfolg wurde und der heute zu den zentralen Stücken der amerikanischen Unterhaltungsmusik zählt. Weitere bekannte Songs, die Anka gesungen hat sind: Lonely Boy, 1959, Put Your Head on My Shoulder, 1959, Zwei Mädchen aus Germany – in deutsch.

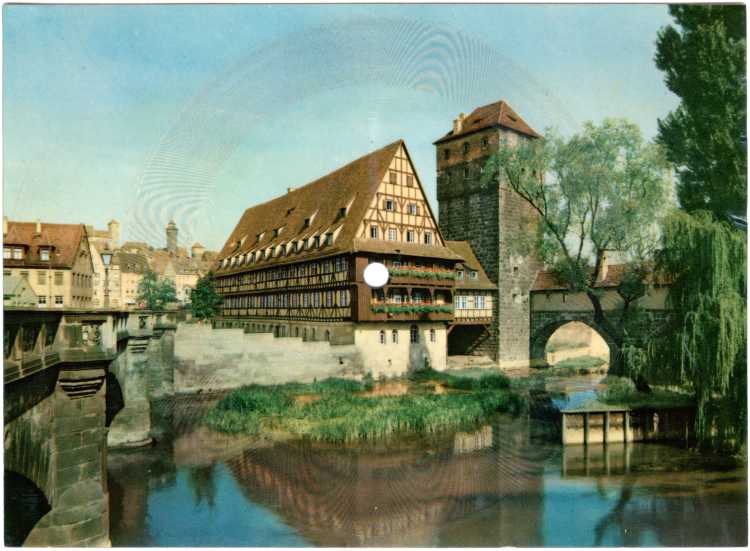

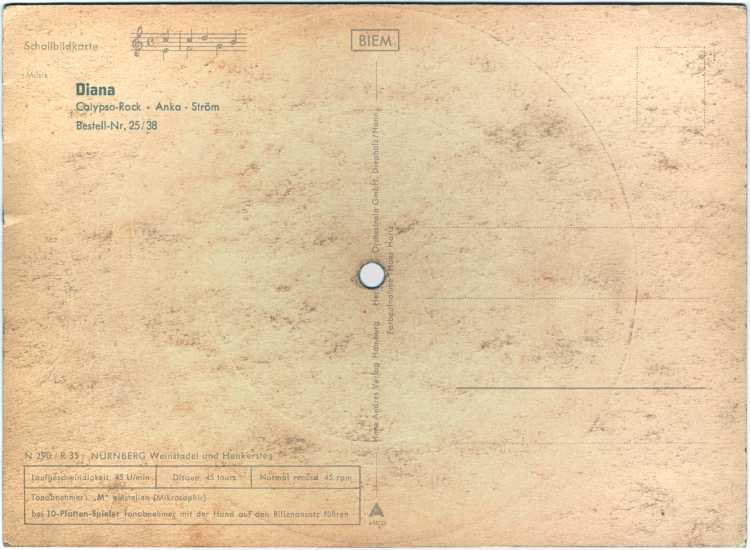

Wann ich den Song das erste Mal im Radio hörte, ist nicht überliefert. Aber 1959 brachten mir meine Nachbarn aus dem Urlaub eine »Tönende Ansichtskarte« aus Nürnberg mit – sie enthielt den Song »Diana« von Paul Anka. Diese sogenannten Schallbildkarten waren in den 1950er- und 1960er-Jahren beliebt. Man konnte sie wie eine normale 45er-Schallplatte abspielen. Auf der Rückseite stand der Hinweis »Bei 10-Platten-Spieler Tonabnehmer mit der Hand auf den Rillenansatz führen«. Ooooh please staaaay by meee, Diaaaana …

Meine Schulzeit in den frühen 1950er Jahren habe ich in Ost-Westfalen verbracht. In den großen Ferien war ich oft zu Besuch bei Verwandten in Lüdenscheid, mitten im Sauerland. In der Wohnung herrschte bereits ein Hauch von Luxus, es gab einen Kühlschrank und einen Polydor-Musikschrank mit Plattenspieler. Darauf lief mein Lieblingssong, der »Lachende Vagabund« von Fred Bertelmann. Erwähnenswert ist noch das alte jamaikanische Volkslied »Banana Boat Song«, das durch Harry Belafonte 1957 weltweit bekannt wurde.

I'm so young and you're so old

This, my darling, I've been told

I don't care just what they say

'Cause forever I will pray

You and I will be as free

As the birds up in the trees

Oh, please stay by me, Diana

Thrills I get when you hold me close

Oh, my darling, you're the most

I love you but do you love me

Oh, Diana, can't you see

I love you with all my heart

And I hope we will never part

Oh, please stay with me, Diana

Oh, my darlin', oh, my lover Tell me that there is no other I love you with my heart Oh-oh, oh-oh, oh-oh Only you can take my heart Only you can tear it apart When you hold me in your loving arms I can feel you giving all your charms Hold me, darling, ho-ho hold me tight Squeeze me baby with-a all your might Oh, please stay by me, Diana Oh, please, Diana, Oh, please, Diana

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplanten Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,

Auf längeren Stadtgängen, manchmal auch mit dem Fahrrad, stieß ich immer wieder auf verfallene Bahn- und Gleisanlagen in Neukölln. Die Bilderstrecke beginnt in der Nähe des Ilsenhofs mit dem S-Bahnhof Hermannstraße, der an der Ringbahn liegt und mit einem Blick von der Herthabrücke auf die entsprechenden Gleisanlagen. Weiter südlich hat die Natur auf den Industrie-Bahnhöfen an vielen Stellen die Gleisanlagen wieder zurück erobert; die Güterschuppen, Ladestraßen und Stellwerke standen praktisch alle vor dem Verfall. Die großen Bahnanlagen wurden zweckentfremdet und von Unternehmen als Lagerfläche genutzt oder, wie der ehemalige Rangierbahnhof Berlin-Tempelhof, zum Park »Schöneberger Südgelände« umgestaltet.

Auch die Stadt Berlin nutzte einen Teil der Flächen für die sogenannte Senatsreserve. Das war eine gesetzlich verordnete Bevorratung des Senats von Berlin für den Fall einer zweiten Blockade West-Berlins. Jahrzehntelang wurden etwa vier Millionen Tonnen Güter gelagert. Zeitweise bestanden über 700 Lager in West-Berlin und nur relativ wenige Menschen hatten detaillierte Kenntnisse darüber. Ein Kohlelager habe ich bei meinen Stadtgängen entdeckt; die Briketts waren aber schon halb zu Kohlenstaub verfallen. Bekannt bei den Berlinern war das Rindfleisch in Dosen mit der Aufschrift Senatsreserve. Es kam regelmäßig in den freien Verkauf; wir machten daraus herrliche Spaghetti alla Bolognese.

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«

Von Friedhelm Denkeler,

»Wenn man darüber nachdenkt«, sinnierte Andy Warhol, »sind Warenhäuser irgendwie wie Museen.« Im frühen 20. Jahrhundert wurde das Auslagenfenster zu einer eigenständigen Form der Massenunterhaltung. In visuell aufregende Ware gekleidet, sollten die Schaufensterpuppen in den Ausstellungsräumen des Handels die Blicke auf sich ziehen. Das Schaufenster hat die Aufgabe, Begehren zu wecken, es verspricht, dass das Ausgestellte leicht und schnell zu haben und durch seinen Besitz ideale Schönheit zu erlangen sei.

[Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen Berlin, Text: Ausstellungsheft „Das Kapital – Schuld, Territorium, Utopia“, Hamburger Bahnhof Berlin]

Von Friedhelm Denkeler,

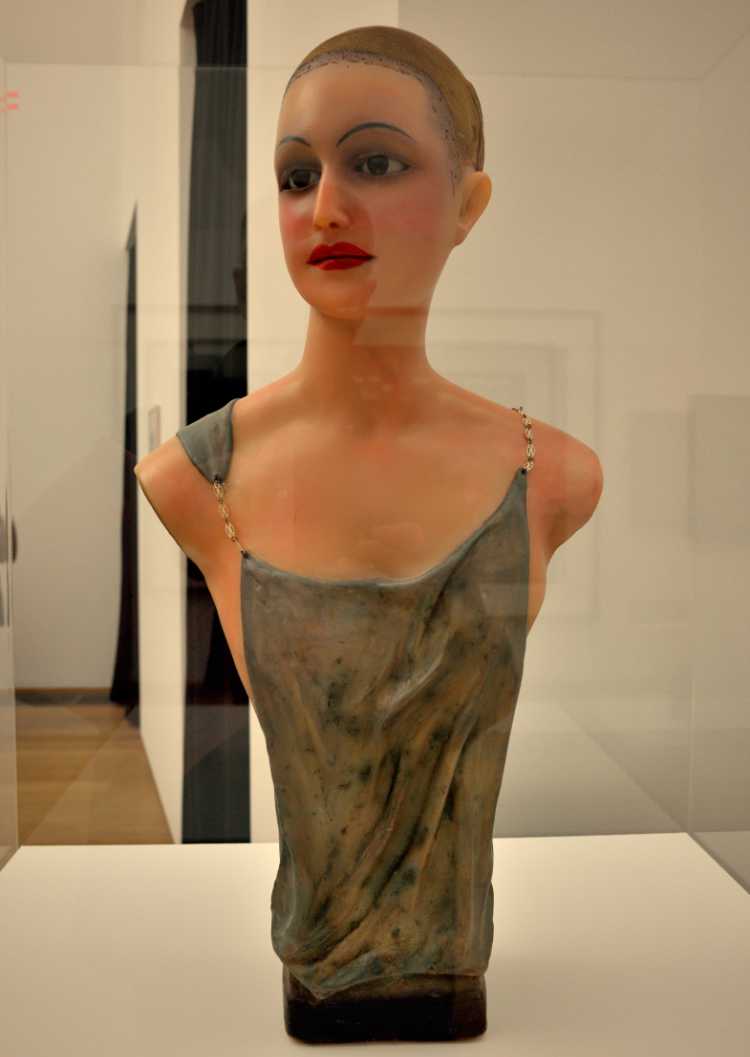

Unabhängig davon, ob sie nun von Leonardo da Vinci oder viel später von einem anderen Künstler geschaffen wurde, die Flora-Büste ist eines meiner Lieblingsobjekte im Bode-Museum auf der Berliner Museumsinsel. Trotz oder gerade wegen ihrer Morbidität strahlt die Abgebildete eine innere und äußere Schönheit aus und das ist natürlich auch von photographischem Interesse.

»In lebensgroßer Halbfigur erscheint die kräftige junge Frau; das mit einem Blumenkranz geschmückte Haupt nach rechts gewendet und leicht gesenkt. Ein leises Lächeln bestimmt ihre klassisch schönen, klassizistisch überarbeiteten Züge. Ein blauer Mantel bedeckt die linke Schulter, fällt am Rücken zur rechten Hüfte herab und betont vorne den Abschluss der Figur« [Zitat Sammelblatt Bode-Museum].

Risse durchziehen die Büste, große Teile der Oberfläche sind abgeblättert oder zerschabt; die Unterarme sind abgebrochen. Das Gesicht hingegen ist einwandfrei, wurde aber nachträglich bearbeitet. Woher die Halbfigur kommt, wer sie geschaffen hat, darüber gehen die Meinungen seit dem Erwerb der Büste 1909 durch Wilhelm von Bode, dem Generaldirektor der Berliner Museen, für das Berliner Kaiser-Friedrich-Museum (heute: Bode-Museum), auseinander.

Kurz nachdem Bode die Büste zum für die damalige Zeit horrenden Preis von 175.000 Goldmark im Londoner Handel erworben hatte, meldete die Londoner Times das Werk sei nicht von Leonardo (16. Jahrhundert), sondern vom Wachsbildner Richard Cockle Lucas (19. Jahrhundert).

»Alle herstellungstechnischen Erkenntnisse sprechen dafür, dass die Flora-Büste bereits als ruinöses Fragment in die Werkstatt von Richard Cockle Lucas kam und offenbar dort restauriert werden sollte. Lucas Senior hat die Büste mit verschiedenen Materialien von innen befestigt und die Oberfläche an einzelnen Stellen überarbeitet. An diesen Arbeiten dürfte sein damals 18-jähriger Sohn beteiligt gewesen sein. Der weitere Weg der Büste ist nicht rekonstruierbar. Erst im frühen 20. Jahrhundert tauchte sie wieder auf« [Zitat Sammelblatt Bode-Museum].

Der Streit um die Florabüste ist bis heute nicht entschieden und dessen ungeachtet empfängt die junge Frau weiterhin die Besucher mit einem süffisanten, angedeuteten Mona-Lisa-Lächeln.

Von Friedhelm Denkeler,

In dieser Kategorie erscheint am ersten Tag eines Monat öfter ein bildlich umgesetzter Post mit einem Zitat. Das kann eine Photographie mit einem Spruch sein oder ein Bild, das grafisch mit dem Zitat des Monats gestaltet wurde.

Von Friedhelm Denkeler,

Zum Ersten Advent habe ich eine fast sechzig Jahre alte Photographie herausgesucht. Es dürfte sich um eine meiner ältesten Aufnahmen handeln. Sie entstand am Ersten Advent, am 2. Dezember 1962 in Westfalen.

Der Begriff Advent kündete im Römischen Reich den Besuch eines Amtsträgers an, insbesondere den von Königen und Kaisern. Die Christen übernahmen ihn für die Zeit vor der Geburt des Herrn (tempus adventūs Domini). Ursprünglich war die Adventszeit eine Fastenzeit.

Der Adventskranz mit den vier Kerzen ist hingegen eine junge Tradition (seit ca. 1860) und ungefähr seit 1958 gibt es den ersten mit Schokolade gefüllten Adventskalender mit den 24 Türen.

Von Friedhelm Denkeler,

1978 wohnte ich im Ilsenhof, einer denkmalgeschützten Wohnanlage in Berlin-Neukölln, die in den Jahren 1928 bis 1929 erbaut und bestehend aus vier Höfen, für den Reformwohnungsbau »Neues Bauen« in Berlin steht. Auch zu meiner Zeit war die Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad und Balkon noch mit einem Kachelofen ausgestattet. In den 1970er Jahren wurden die alten Sprossenfenster wegen des Lärms vom Flugplatz Tempelhof gegen Schallschutzfenster ausgetauscht. Eine Besonderheit ist die Tordurchfahrt von der Ilsestraße in den Ilsenhof. Ursprünglich gab es durch das Tor einen Blick auf den Körnerpark. Durch die spätere Bebauung zwischen Ilsestraße und Park war diese Sichtachse zu meiner Zeit schon nicht mehr vorhanden.

Ganz in der Nähe befindet sich zwischen der Jonasstraße und der Schierker Straße die im Schlossgartenstil erbaute historische Gartenanlage »Körnerpark«. Hier entstanden im Februar 1978 meine vierzehn Photographien des ersten Kapitels des vorliegenden Künstlerbuches »Neunmal Neukölln«. Die Parkanlage wurde aus einer ehemaligen Kiesgrube, deren Besitzer Franz Körner hieß, zwischen 1912 und 1916 im Stil des Neobarock gestaltet. Umgrenzt von hohen Arkaden-Wänden, liegt der Park sieben Meter unter dem Niveau der angrenzenden Wohnstraßen. An den beiden Längsseiten befinden sich die Orangerie (heute mit der Kommunalen Galerie Neukölln und dem Zitronen-Café), sowie ein Wasserfall mit Fontänen. In den 1960er Jahren verfiel die Anlage immer mehr; sie wurde 1977 denkmalsgerecht rekonstruiert. Während meiner Zeit in Neukölln habe ich die herrliche Gartenanlage, die eine Oase in der dicht bebauten Neuköllner Stadtlandschaft bildet, immer wieder genossen.

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«

Von Friedhelm Denkeler,

»Es geht oder es geht nicht, entweder das eine oder das andere. … Mit dem Verhältnispaar gehen/ nicht gehen ist eine Ur-Binarität hergestellt. Das Gehen stellt gewissermaßen den Zugang zur Welt her, das Nicht-Gehen vereitelt ihn« [Aurel Schmidt: »Gehen. Der glücklichste Mensch auf Erden«, Wien, 2007]

Die Vorläufer der Stadtgänge fangen mit der biblischen Vertreibung von Eva und Adam aus dem Paradies an. Schritt für Schritt erkundeten sie anschließend die Welt. Nichts anderes macht der Photograph heutzutage, wenn er, wie ich Ende der 1970er Jahre, durch Neukölln wandert und seine Motive findet. Finden bedeutet ursprünglich »einen Weg betreten«, das heißt auf den eigenen Füßen neue Perspektiven oder Altbekanntes mit neuen Augen entdecken.

Das geht nicht beim Hasten oder Fahren und es bedeutet auch, sich öfter abseits der altbekannten Wege zu bewegen. Der Photograph muss dabei offen für Sujets sein, die seiner momentanen Stimmungslage entsprechen. Diese Art des Gehens könnte man im Gegensatz zum alltäglichen Stadtgang als gefühlvollen Stadtgang bezeichnen. Für diesen kreativen Prozess muss man über die Begrenztheit des eigenen Horizonts hinausgehen, das heißt über das bereits Angeeignete und Bekannte hin zu Neuem und Unbekannten.

»Wer sitzt, denkt an Besitz. Wer geht ist bewandert» [Aurel Schmidt: »Gehen. Der glücklichste Mensch auf Erden«, Wien, 2007]

Während meiner Neuköllner Zeit unternahm ich mehrere fotografische Stadtgänge, die im vorliegenden Portfolio mit den folgenden neun Kapiteln mündeten: 1 Der Körnerpark, 2 Schienen und Bauten in wilder Natur, 3 Von Garagen, Tankstellen und Werkstätten, 4 Die High-Deck-Siedlung, 5 In der Kleingarten-Anlage, 6 Stadtgänge im Industriegebiet, 7 An der Mauer und am Teltow-Kanal, 8 Pittoreskes aus Neukölln und 9 Ein Friedhof im Schnee und Epilog. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1977 und 1984 in Berlin-Neukölln. Siehe ausführlichen Artikel »Neunmal Neukölln – Berliner Stadtgänge« auf meiner Website LICHTBILDER.

Das gesamte Portfolio besteht aus 180 Photographien. In einer Übersicht auf meiner Website »Lichtbilder« stehen 45 als Indexprint (je 5 aus den 9 Kapiteln) und 9 als Einzelbilder (je 2 aus den 9 Kapiteln) zur Ansicht bereit. Die Größe der Original-Prints beträgt 30 x 45 cm (Bildmaß = Blattmaß) in einem Passepartout 50 x 60 cm. Belichtet werden sie auf »Fujicolor Crystal Archive Papier« (PE), 250 Gramm.

Auf Wunsch werden die Schwarzweiß-Photographien im analogen Entwicklungsprozess mit Silbergelatine-Barytpapier (Ilford) archivfest ausgearbeitet. Für eine schwarzweiße Photographie ist Barytpapier die edelste Art von Fotopapier. Die Größe der Fotoabzüge beträgt: Bildmaß: 30 x 45 cm, Blattmaß: 40 x 55 cm. Das kartonstarke Papier ist 315 g/qm schwer. Die Auflage beträgt in der Regel max. 10+2 AP.

Die 180 Bilder sind auch als gedrucktes Künstlerbuch mit 216 Seiten im Format 29,7 x 21,0 cm in einer limitierten Auflage 30 + 4 AP im Selbstverlag erschienen (2020). Gestaltung, Satz: © Friedhelm Denkeler 2020. Druck: WhiteWall Media GmbH, 50226 Frechen.

Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie bewegen sich im Schnittpunkt von Büchern und Kunst, werden in der Regel vom Künstler selbst produziert und im Eigenverlag herausgegeben. Beim Buchobjekt handelt es sich oft um Unikate, ansonsten erwartet der Sammler eine limitierte Auflage, die vom Künstler nummeriert und signiert ist (siehe auch der ausführliche Artikel »Künstlerbücher – Das Buch als Kunstobjekt«

Von Friedhelm Denkeler,

»Zur Erinnerung an den Kampf der Solidarnos für Freiheit und Demokratie und den Beitrag Polens zur Wiedervernigung Deutschland und für ein politisch geeintes Europa«

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Und das alles an einem Abend im Mai 2012 in der Dreigroschenoper von Kurt Weill/Bertolt Brecht in einer Inszenierung von Robert Wilson am Berliner Ensemble, dem Brecht-Theater am Schiffbauerdamm. 84 Jahre nach der Uraufführung am selben Ort hat Wilson mit seinen typischen Elementen, den Slowmotion- und Scherenschnittbewegungen der Darsteller und mit Zitaten aus Stummfilmen, der »Oper« seine Handschrift verliehen.

Die Soundeffekte, die raschen Farbenwechsel und das überdeutliche Mimikspiel der prägnant geschminkten Gesichter sind typisch für Wilson, ebenso das minimalistische Bühnenbild: einige Leuchtstofflampen, Bänke, ein Galgen. Das Schauspiel wirkte eher wie ein Tableau vivant als ein Theaterstück und das Bühnenbild erinnerte an Lichtkunst und Installation. Wilson lässt seinen Darstellern, denen er teilweise einen Schuss Drag Queen-Glamour einverleibt hat, dennoch genügend Raum zur Entfaltung.

Da Kurt Weill der Musik Elemente aus Jazz, Tango, Blues und Jahrmarkts-Musik, mit ironischen Seitenhieben auf Oper und Operette, eingefügt hat und durch das zehnköpfige Dreigroschen-Orchester, vergingen die über drei Stunden wie im Fluge.

Im Prolog trägt ein Moritatensänger auf dem Jahrmarkt die Ballade vom Gaunerchef Mackie Messer vor. Es ist der wohl bekannteste Song aus dem Stück. Ob ich ihn bereits seit 1956 kenne ist nicht überliefert, aber sicher lief er bereits damals im Radio in einer Fassung von Louis Armstrong. Eine moderne Version habe ich in der Interpretation von Sting gefunden (auf Deutsch!).

»Das Premierenpublikum benahm sich, wie es sich einem amüsierwilligen Musical-Publikum geziemt: Zwischenapplaus nach jeder Nummer, am Ende brandeten die Ovationen fast zehn Minuten. Berlin hat endlich den Musical-Hit, auf den es so lange gewartet hat« [Der Spiegel] und natürlich nach dem Zitat »Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank« gab es auch in der 176. Vorstellung spontanen Beifall.

Die Handlung: »Jonathan Peachum (Jürgen Holtz) betreibt einen äußerst florierenden Handel mit der Ausstattung von Bettlern. Das Geschäft mit den ›Ärmsten der Armen‹ läuft sehr gut. Doch dann erfährt er, dass seine Tochter Polly (Christina Drechsler) heimlich den Gangsterboss Mackie Messer (Stefan Kurt) geheiratet hat. Peachum tobt. Die einzige Lösung: Man muss Mackie an den Galgen bringen. Trotz Pollys Warnung verlässt der frischgebackene Ehemann nicht die Stadt, sondern besucht wieder einmal die Huren von Turnbridge. Eine von ihnen, Jenny (Angela Winkler), liefert ihn prompt ans Messer. Seine Hinrichtung scheint unabwendbar, bis ein ›reitender Bote‹ (Walter Schmidinger) der Königin erscheint und Mackies Freilassung sowie seine Erhebung in den Adelsstand verfügt».

Vier weitere Songs gingen 1956 in meine Rockgeschichte ein: Gene Vincent and His Blue Caps mit »Be-Bop-A-Lula«, Pat Boone mit »I’ll Be Home« und zweimal Elvis Presley mit »Heartbreak Hotel« und »Hound Dog«. »Be-Bop-A-Lula« war die erste Single von Gene Vincent. Er bekam dafür eine Goldene Schallplatte.

Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht und Macheath, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischs Flossen Rot, wenn dieser Blut vergiesst! Mackie Messer trägt 'nen Handschuh Drauf man keine Untat liest. An der Themse grünem Wasser Fallen plötzlich Leute um! Es ist weder Pest noch Cholera Doch es heißt: Maceath geht um. An 'nem schönen blauen Sonntag Liegt ein toter Mann am Strand Und ein Mensch geht um die Ecke Den man Mackie Messer nennt. Und Schmul Meier bleibt verschwunden Und so mancher reiche Mann Und sein Geld hat Mackie Messer Dem man nichts beweisen kann.

Jenny Towler ward gefunden Mit 'nem Messer in der Brust Und am Kai geht Mackie Messer Der von allem nichts gewusst. Wo ist Alfons Glite, der Fuhrherr? Kommt das je ans Sonnenlicht? Wer es immer wissen könnte Mackie Messer weiß es nicht. Und das große Feuer in Soho Sieben Kinder und ein Greis In der Menge Mackie Messer, den Man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe deren Namen jeder weiß Wachte auf und war geschändet, Mackie, welches war dein Preis Für die geplante Verfilmung fügte Brecht 1930 die folgende Schlussstrophe hinzu: Denn die einen sind im Dunkeln Und die andern sind im Licht. Und man siehet die im Lichte Die im Dunkeln sieht man nicht.

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplanten Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,