Die 1920er-Jahre – Fotos von Friedrich Seidenstücker und

Chansons von Evelin Förster in der Berlinischen Galerie

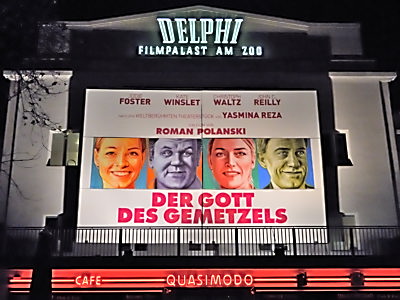

Die Friedrich Seidenstücker-Ausstellung wollte ich gerne ein zweites Mal sehen – so bot sich der letzte Freitag an. An diesem Abend ›spazierte‹ die Sängerin Evelin Förster mit ihren Chansons der 1920er- und 1930er-Jahre unter dem Titel Zwischen Ku’damm und Krögel oder wie die Berliner so sind durch die Ausstellung Von Nilpferden und anderen Menschen 1925 – 1958.

Entsprechend den fünf Kapiteln der Ausstellung Straßenfotografie, Akt, Landschaft, Berlin nach 1945 und Zoofotografie präsentierte Evelin Förster Texte und Chansons passend zu den typischen Seidenstücker-Fotografien im Foyer der Berlinischen Galerie. Die naturgemäß kleinen Original-Fotos wurden dabei stets passend als Dias dem Auditorium vorgestellt.

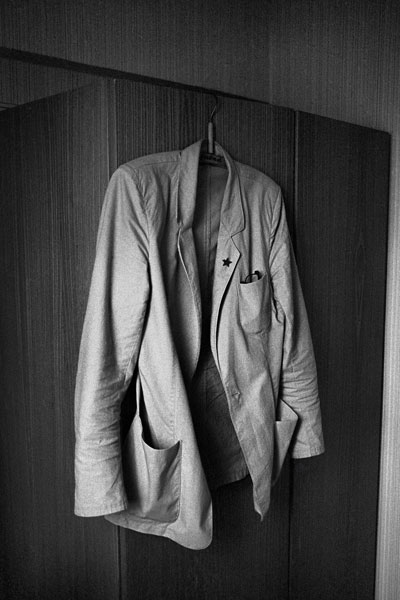

Der Spaziergang begann mit dem Foto Feuerwehreinsatz am Potsdamer Platz und einem Text aus der Berliner Illustrierten Zeitung von 1926 mit dem Titel Auflauf und dem Lied Tempo, Tempo und endete mit Aphorismen, Texten von Erich Mühsam und Frank Wedeking und dem Song Benjamin, ich hab nichts anzuziehen, währenddessen der Akt aus dem Jahr 1941 von Seidenstücker zu sehen war.

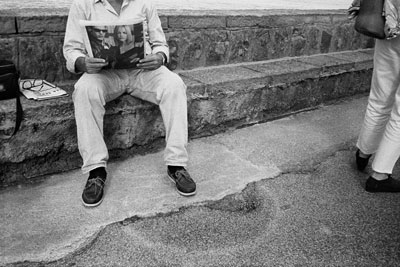

Seidenstückers Aufnahmen entsprechen, anders als die Fotos seiner Zeitgenossen Umbo oder László Moholy-Nagy, eher dem Geist der Amateurfotografie als der damaligen Neuen Sachlichkeit. Er feilt weniger an seinen Kompositionen, sondern besitzt das Gespür für den richtigen Moment. In seiner produktivsten Zeit, zwischen 1920 und 1930, entstanden auch die berühmten „Pfützenspringerinnen“. Den Sinn für Witz und leicht Anzügliches teilt er mit dem anderen großen Berlinfotografen Heinrich Zille.

Friedrich Seitenstücker war ein fotografierender Spaziergänger. Von Frühling bis Herbst war er auf den Straßen Berlins unterwegs. Er reagierte spontan auf das, was ihm begegnete und gefiel: schöne Frauen, spielende Kinder, Straßenhändler und Arbeiter, Paare am Wannseestrand. Daneben gibt es aber auch Bilder von Arbeitslosenspeisungen und Bettlern, Streikposten vor der AEG und politischen Kundgebungen. Ihm ging es also durchaus um eine komplexe Stadtbeschreibung. [aus dem Ausstellungstext]

Übrigens: Der Krögel stand bis 1935 als Sinnbild für die mittelalterlich enge Stadtbebauung, für die vielfach menschenunwürdigen und unhygienischen Wohnverhältnisse in Berlins Mitte.