»Unscharf. Nach Gerhard Richter« in der Hamburger Kunsthalle

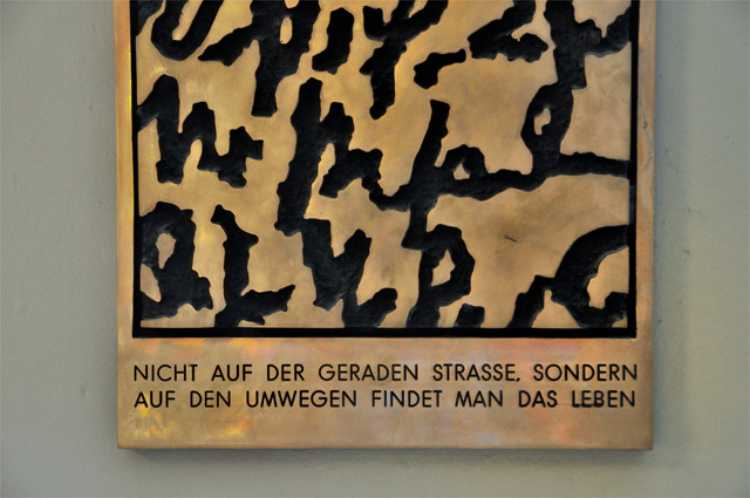

Ja, kann man ein unscharfes Bild immer mit Vorteil durch ein scharfes ersetzen? Ist das unscharfe Bild nicht oft gerade das, was wir brauchen?

Ludwig Wittgenstein

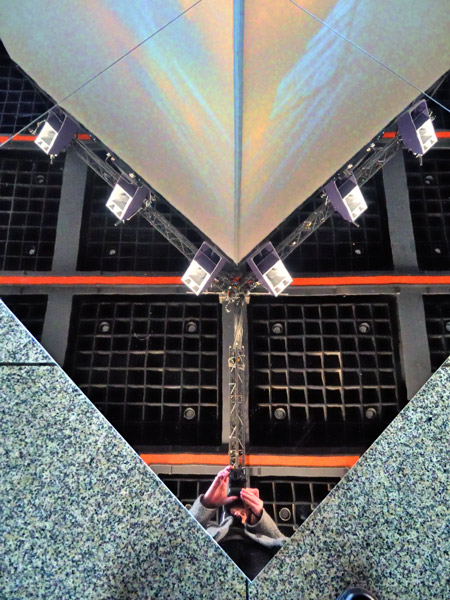

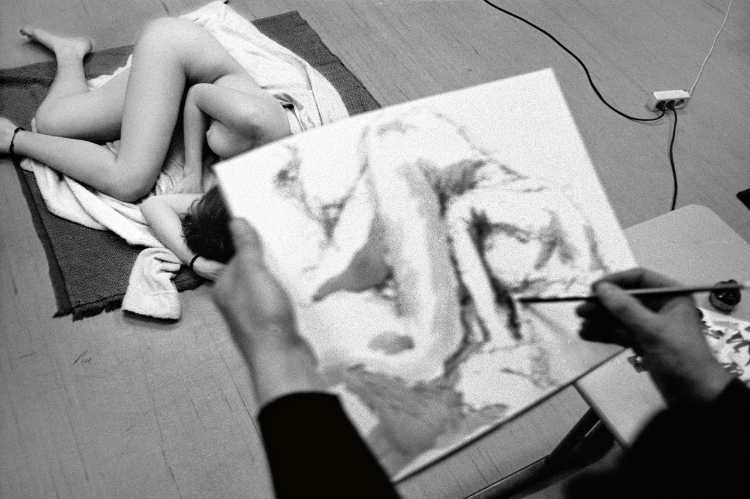

Die Besucher und die Räumlichkeiten — alles war im Hubertus-Wald-Forum der Hamburger Kunsthalle scharf zu sehen, nur die Kunstwerke waren unscharf. Hilfe, ich sehe unscharf! konnte ich nur noch ausrufen, in Anspielung auf den Schriftsteller Harry Block, der in Woody Allens Komödie Harry außer sich aus dem Jahr 1997, plötzlich in Unschärfe versinkt. Ohne die Filmstreifen und Fotografien mit ihren Weichzeichnungen und dem Out of Focus hätte die Unschärfe in der Malerei nicht die Bedeutung und Verbreitung gefunden, die sie scheinbar heute hat.

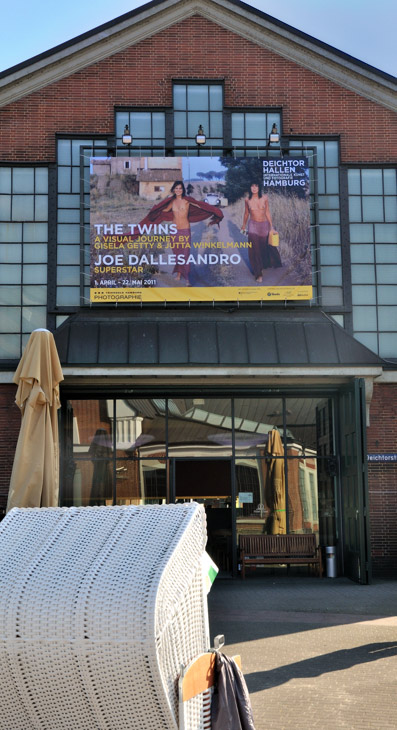

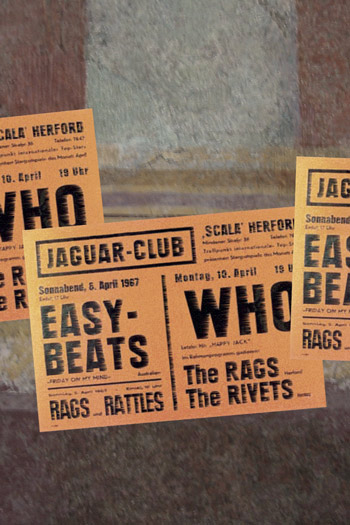

In der Gruppenschau Unscharf. Nach Gerhard Richter mit 110 Werken von 24 jüngeren Künstlern ist zu sehen, welche Auswirkungen das Vorbild Richter (siehe meine Ausstellungsbesprechung hier) bei einigen Künstlern bis heute in den Medien Malerei, Photographie, Installation und Video ausgelöst hat. Die meisten Künstler waren mir bisher nicht bekannt, außer Anna und Bernhard Blume, David Armstrong (siehe hier das Titelbild der Ausstellung), Ernst Volland (siehe hier) und natürlich Gerhard Richter, der auch hier mit 20 Werken vertreten ist.

Zu sehen ist eine vielfältige Bilderwelt der Unschärfe, die faszinierend und verführerisch ist. Das ist aber auch das Problem — vielen Werken scheint es nur um die bildnerischen Effekte zu gehen. DER SPIEGEL urteilt in der ihm eigenen kryptischen Art: »Unschärfe als Methode und Unschärfe als Wirkung. Unschärfe ist das ästhetische Äquivalent zu Langstreckenflügen, Hybridantrieb und geschäumter Milch. Unschärfe wirkt besonders passend in einer Zeit, die von Gleichzeitigkeit geschüttelt, von der Allanwesenheit getrieben, von Netzwerken durchwachsen ist.«. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Mai 2011 in der Hamburger Kunsthalle zu sehen