Die Bären sind los!

Von Friedhelm Denkeler,

Berichte aus Berlin von Friedhelm Denkeler zu Photographie und Kunst

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Aufgenommen in der Ausstellung »Pop On Paper – von Warhol bis Lichtenstein«, Kupferstichkabinett im Kulturforum Berlin 2020.

Von Friedhelm Denkeler,

Anlässlich des »Welttages des Buches« wurde temporär auf dem Berliner Bebelplatz der »Bücherturm« zur Erinnerung an die wegweisende Erfindung Johannes Gutenbergs errichtet. Diese und zahlreiche andere Aktionen im Stadtbild fanden 2006 im Rahmen der Initiative »Deutschland – Land der Ideen« statt.

Der zwölf Meter hohe Bücherturm aus Kunststoff erinnerte an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 auf dem damaligen Opernplatz. In der Mitte des Bebelplatzes befindet sich heute das Denkmal des israelischen Künstlers Micha Ullman, das für immer und ewig daran erinnern soll. Durch eine gläserne Bodenplatte blickt man in einen unterirdischen Raum mit leeren weißen Bücherregalen aus Beton.

Die work in progress-Serie »In den Straßen von Berlin« besteht aus großformatigen Farb-Fotos aus dem Nach-Wende-Berlin. Die Photographien zeigen den Wandel des Stadtbildes seit dem Jahr 2000: Abriss des Palastes der Republik und neue Hotels, hauptsächlich im Ost-Teil der Stadt, Bautätigkeiten im alten Westen, das Tempelhofer Feld, das seit 2008 als Flugbahn ausgedient hat, Touristenströme am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie, am Hauptbahnhof und im Lustgarten in Mitte. Das Portfolio wird laufend ergänzt. Ein Künstlerbuch ist für 2027 geplant.

Eine visuelle Übersicht der Reihe »In den Straßen von Berlin« finden Sie hier.

Von Friedhelm Denkeler,

Das Motiv des Sieben-Raben-Brunnens, geschaffen von Horst Engelhardt, leitet sich vom Namen des benachbarten Gebäudes ab, das im Volksmund Sieben Raben genannt wird. Den Erzählungen nach befanden sich an dem Ort früher sieben einzelne Häuser, woran aber auf Grund von Ausgrabungen gezweifelt wird. Die Skulptur ist aus Bronze und wurde in der Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer gefertigt und 2003 aufgestellt.

Die Brunnenskulptur ist ein drei Meter hoher Baum, auf dem sieben Raben sitzen. Einer der Raben sitzt auf der Spitze und hält einen goldenen Zweig im Schnabel, zwei weitere kämpfen mit einer Schlange und ein anderer hält einen Fisch im Schnabel. Weiterhin sind drei historische Stadtansichten, das Wappen Frankfurts und Porträts bekannter Frankfurter, wie Carl Philipp Emanuel Bach und Heinrich von Kleist zu sehen sowie eine Eule auf einem Ast und ein auf dem Trinkwasserrohr sitzender Frosch. [Quelle: Wikipedia]

Von Friedhelm Denkeler,

Die erste echte Rock ’n‘ Roll-Single, die eine Nummer-eins-Position in den US-amerikanischen Charts erreichte war »Rock Around the Clock«. Sie hielt sich sechs Monate, von Mai bis Oktober 1955, in den Charts. Bis zum Jahresende wurde sie sechs Millionen Mal verkauft, in der Folgezeit mit über 25 Millionen verkauften Platten rückte sie zum umsatzstärksten Pop-Hit aller Zeiten auf. Bekannt wurde der Song auch 1955 durch den Film »Die Saat der Gewalt (Blackboard Jungle)« von Richard Brooks mit Glenn Ford. Der Film beginnt und endet mit dem Song »Rock Around The Clock« von Bill Haley.

In Deutschland war »Rock Around the Clock« die erste ausländische Schallplatte, die über eine Million Mal verkauft wurde und mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. Sie kam im November 1955 in die deutschen Singlecharts, blieb für zwei Monate die Nummer eins. Der Siegeszug des Rock ’n‘ Roll nahm seinen Anfang, der allerdings insbesondere bei den Älteren auf Widerstand stieß. Damit begann langsam ein kultureller Umbruch, der in den 1960er Jahren so richtig zum Tragen kam.

Auf dem Land in Westfalen war davon erst wenig zu spüren, aber auf der großen Feier anlässlich der Hochzeit meiner Cousine Marianne Meinert im Festsaal von Heitkamp in Alt-Espelkamp Mitte der 1950er Jahre tanzte mein Cousin Hans-Dieter Meinert wilden Rock ’n‘ Roll nach dem Song »Rock Around The Clock« von Bill Haley & His Comets. Mein Interesse an der Rockmusik war damals noch nicht ausgeprägt; das sollte sich mit diesem Tag ändern.

»Denn eine neue Art von Musik einzuführen, muss man sich hüten, weil es das Ganze gefährden heißt; denn nirgends wird an den Weisen der Musik gerüttelt, ohne dass die wichtigsten Gesetze des Staates mit erschüttert würden«. Platons Worte (Der Staat, 370 v. Chr.) sind ein frühes Zeugnis der großen Bedeutung, die der Wirkung von Musik auf Menschen zugeschrieben wird.

Hervorheben möchte ich als Alternative eines meiner Lieblingslieder für das Jahr 1955 »The Great Pretender« von den »Platters«. Die Gruppe hatte in den 1950er Jahren neben dem Pretender mit weiteren balladenhaften Songs wie «Only You« und »Smoke Gets in Your Eyes« große Erfolge. In Deutschland dagegen war das Hula Hawaiian Quartett mit dem Schlager «Jim, Jonny & Jonas« beliebt. Sie führten im Januar und Februar 1955 die deutsche Hitparade an. Heute ist der Song nicht mehr zu ertragen.

One, two, three o’clock, four o’clock, rock

Five, six, seven o’clock, eight o’clock, rock

Nine, ten, eleven o’clock, twelve o’clock, rock

We’re gonna rock around the clock tonight

Put your glad rags on, join me hon‘

We’ll have some fun when the clock strikes one

We’re gonna rock around the clock tonight

We’re gonna rock, rock, rock, ‚til broad daylight

We’re gonna rock, we’re gonna rock around the clock tonight

When the clock strikes two, three and four

If the band slows down we’ll yell for more

We’re gonna rock around the clock tonight

We’re gonna rock, rock, rock, ‚til broad daylight

We’re gonna rock around the clock tonight

When the chimes ring five, six and seven

We’ll be right in seventh heaven

We’re gonna rock around the clock tonight

We’re gonna rock, rock, rock, ‚til broad daylight

We’re gonna rock, we’re gonna rock around the clock tonight

Oh, when it’s eight, nine, ten, eleven too

I’ll be goin‘ strong and so will you

We’re gonna rock around the clock tonight

We’re gonna rock, rock, rock, ‚til broad daylight

We’re gonna rock, we’re gonna rock around the clock tonight

When the clock strikes twelve we’ll cool off then

Start rockin‘ ‚round the clock again

We’re gonna rock around the clock tonight

We’re gonna rock, rock, rock, ‚til broad daylight

We’re gonna rock, we’re gonna rock around the clock tonight

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplantes Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,

Das ehemalige Zeughaus Unter den Linden beherbergt mittlerweile das Deutsche Historische Museum mit seiner Dauerausstellung »Bilder und Zeugnisse der deutschen Geschichte«. Für Wechselausstellungen gibt es auf der Rückseite des Gebäudes seit 2003 einen von Ioeh Ming Pei, dem großen Architekten der Gegenwart, entworfenen Neubau mit 2.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Pei hat trotz des schwierigen Bauplatzes eine Brücke zwischen dem klassizistischen Berlin und der Klassischen Moderne geschlagen. Bekannt geworden ist I. M. Pei mit der gläsernen Pyramide vor dem Pariser Louvre.

Das Pei-Bauwerk ist unterirdisch über den Schlüterhof des Zeughauses zu erreichen. Schöner anzusehen ist allerdings der Zugang von außen mit der imposanten Glasspindel, die gleichzeitig Eingang und Treppenhaus dieses Museumsquartiers bildet. Der Treppenturm in Sichtweite der Schinkel-Bauten, des Alten Museums und der Neuen Wache, ist bereits von der Straße Unter den Linden zu sehen. Aus dem Turm heraus hat man eine faszinierende Aussicht auf das Forum Fridericianum (heute Bebelplatz) mit Opernhaus und Humboldt-Universität. Aus der Halle, offen vom Untergeschoss bis zum gläsernen Dach, mit ihren den Rolltreppen, Freitreppen, Brücken und Galerien fällt der Blick immer wieder auf die gegenüberliegende Fassade des Zeughauses.

Die work in progress-Serie »In den Straßen von Berlin« besteht aus großformatigen Farb-Fotos aus dem Nach-Wende-Berlin. Die Photographien zeigen den Wandel des Stadtbildes seit dem Jahr 2000: Abriss des Palastes der Republik und neue Hotels, hauptsächlich im Ost-Teil der Stadt, Bautätigkeiten im alten Westen, das Tempelhofer Feld, das seit 2008 als Flugbahn ausgedient hat, Touristenströme am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie, am Hauptbahnhof und im Lustgarten in Mitte. Das Portfolio wird laufend ergänzt. Ein Künstlerbuch ist für 2027 geplant.

Eine visuelle Übersicht der Reihe »In den Straßen von Berlin« finden Sie hier.

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Diesen spektakulären Autoeinschlag gab es 2008 am Potsdamer Platz. Kein Wunder, dass der unterirdische Bahnhof seitdem immer wieder durch eindringendes Wasser beschädigt wird. Aber das Fahrzeug ist nicht vom Himmel gefallen, sondern war Teil der Umwelt-Performance »Wenn der Himmel streikt…« des Künstlers Jurgen Ostarhild.

»Durch die Schnelllebigkeit, den geforderten technischen Fortschritt, die immer schnellere Entwicklung laufen wir Gefahr – wie dieses sinnbildliche Auto – total abzustürzen«, so Ostarhild. Zur Beruhigung kann ich aber sagen, dass es sich hierbei zumindest in Bezug auf das Auto um einen einmaligen Vorfall handelte. Der Himmel hatte aber seine Schleusen geöffnet.

Die work in progress-Serie »In den Straßen von Berlin« besteht aus großformatigen Farb-Fotos aus dem Nach-Wende-Berlin. Die Photographien zeigen den Wandel des Stadtbildes seit dem Jahr 2000: Abriss des Palastes der Republik und neue Hotels, hauptsächlich im Ost-Teil der Stadt, Bautätigkeiten im alten Westen, das Tempelhofer Feld, das seit 2008 als Flugbahn ausgedient hat, Touristenströme am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie, am Hauptbahnhof und im Lustgarten in Mitte. Das Portfolio wird laufend ergänzt. Ein Künstlerbuch ist für 2027 geplant.

Eine visuelle Übersicht der Reihe »In den Straßen von Berlin« finden Sie hier.

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Das Stück »That’s All Right« ist ein von Arthur Crudup geschriebenes Lied und wurde 1946 als Single veröffentlicht. Der Erfolg kam aber erst durch die von Elvis Presley (*1935, †1977) interpretierte Version im Jahr 1954. Elvis stand 1954 am Anfang seiner Karriere. Wegen seiner Erfolge und Ausstrahlung wurde er auch als »King« tituliert. Angeblich hat er mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und ist damit der erfolgreichste Solo-Künstler weltweit. Für Aufsehen sorgte er durch seine körperbetonten Bühnenauftritte – »Elvis the Pelvis«. Zu der damaligen Zeit fanden Erwachsene diese Art der Darstellung provozierend, wenn nicht noch schlimmer.

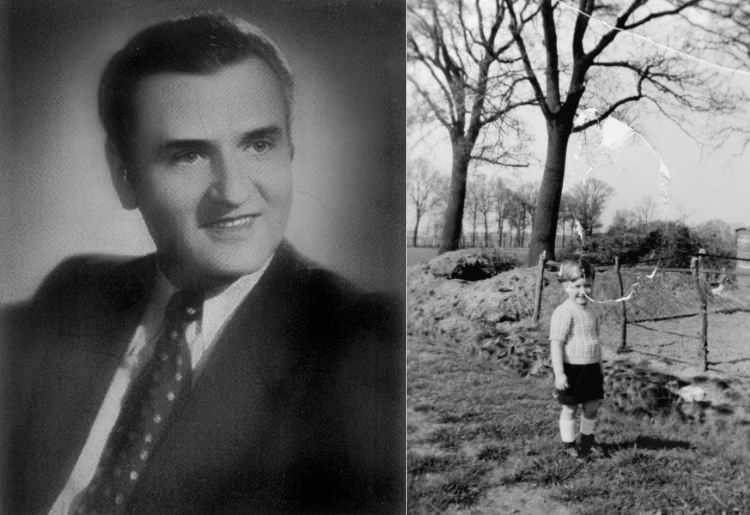

Wir Menschen vergessen viel, aber das Vergessene wartet geduldig auf seine Wiederentdeckung und es ist ein schöner Zufall, wenn man es dann findet. Und das war hier der Fall: Ich entdeckte den SIEMENS Plattenwechsler PW3, den mein Vater Mitte der 1950er Jahre erworben hat. Für den Einbauspieler hatte er extra einen Schrank mit Lade gebaut. Die Grundplatte mit dem Plattenwechsler habe ich vierzig Jahre später von Westfalen nach Berlin gerettet und eingelagert, einschließlich der Schellackplatten. Ein Hängeboden kann eine Zeitkapsel sein: Die Zeit rast, aber verstaubt harrte sie hier aus und gleichzeitig erinnert sie auch an die Proust’sche Madeleine.

Es vergingen noch einmal dreißig Jahre, bis ich die Schönheit der technischen Anlage erkannte. Den Plattenspieler habe ich komplett gesäubert und restauriert. Natürlich hat der Zahn der Zeit am Gerät genagt, insbesondere der aus Spritzguss bestehende und lackierte Tonarm ist leicht korrodiert, dafür sehen die verchromten Teile, der Plattenteller und die beiden Türme mit dem Abwurfmechanismus, nach dem Polieren wie neu aus. Das Gerät war auf der ehemaligen Grundplatte des Plattenschrankes aufgebaut, auf deren Unterseite die Schaltmechanik und der Antriebsmotor untergebracht waren.

Der SIEMENS Plattenwechsler PW3 spielte automatisch in beliebiger Reihenfolge acht bis zwölf Normalschallplatten mit 78 UPM und Langspielplatten mit 33 und 45 UPM in beliebiger Reihenfolge von 25 oder 30 cm Durchmesser ab. Nach der automatischen Plattengrößenabtastung, fuhr auf jeder der beiden Säulen ein ›Messer‹ zwischen der abzuwerfenden Platte und dem restlichen Stapel heraus und ließ die entsprechende Platte auf den Plattenteller fallen.

Zum Schluss noch eine kleine Anekdote: Meine Großeltern zogen Mitte der 1950er Jahre vom Kronspon in Varl Nr. 6 nach Twiehausen Nr. 37. Während eines Festes in Twiehausen bugsierte mein Vater seine Truhe mit dem Plattenspieler auf dem Fahrrad (sic!) von Varlheide nach Twiehausen. Das hatte wohl zwei Gründe, zum einen fehlte die Musik zum Tanz, zum anderen gab es auf dem Fest eine Anneliese und Ewald wollte unbedingt den Song von Hans Arno Simon »Anneliese« spielen. Die alte Original-Schelllack-Schallplatte von Electrola, gedacht für einen Plattenspieler mit 78 Umdrehungen pro Minute, befindet sich glücklicherweise auch in meinem Archiv.

Well, that's all right now mama That's all right with you That's all right now mama, just anyway you do That's all right, that's all right That's all right now mama, anyway you do Well mama, she done told me, papa done told me too "Son, that gal you're foolin' with She ain't no good for you" But that's all right now, that's all right

I'm leaving town, baby I'm leaving town for sure Well, then you won't be bothered with me hanging 'round your door Well, that's all right, that's all right That's all right now mama, anyway you do Ah dala dee dee deelee Dee dee deelee Dee dee deelee, I need your lovin' That's all right, That's all right now mama, anyway you do

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplantes Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,

»Operation Walküre« mit Tom Cruise, »Die Bourne Verschwörung« mit Matt Damon, »Lola rennt« mit Franka Potente oder »Unknown Identity« mit Liam Neeson – irgendein Film, einer von ca. 300 in jedem Jahr, wird immer gerade irgendwo in den Straßen von Berlin gedreht. Nichtsahnend geht man vom Potsdamer Platz in Richtung Leipziger Platz und steigt im Bahnhof Friedrichstraße aus der S-Bahn. Im U-Bahn-Eingang brennt es bereits und Rauch steigt auf. Liam Neeson steht an der Ecke wartend herum und kaut auf einem Zahnstocher. Die Regisseure und Stars drehen gern in Berlin und in der Regel gibt es bei den Drehgenehmigungen nur wenige Probleme.

Die work in progress-Serie »In den Straßen von Berlin« besteht aus großformatigen Farb-Fotos aus dem Nach-Wende-Berlin. Die Photographien zeigen den Wandel des Stadtbildes seit dem Jahr 2000: Abriss des Palastes der Republik und neue Hotels, hauptsächlich im Ost-Teil der Stadt, Bautätigkeiten im alten Westen, das Tempelhofer Feld, das seit 2008 als Flugbahn ausgedient hat, Touristenströme am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie, am Hauptbahnhof und im Lustgarten in Mitte. Das Portfolio wird laufend ergänzt. Ein Künstlerbuch ist für 2027 geplant.

Eine visuelle Übersicht der Reihe »In den Straßen von Berlin« finden Sie hier.

Von Friedhelm Denkeler,

![»Das Filmem muss schneller werden« [Christoph Schlingensief], Foto © Friedhelm Denkeler 2020](https://journal.denkeler-foto.de/wp-content/uploads/2020/09/2020-10_DSC_1803-Schlingenschief.jpg)

In dieser Kategorie erscheint am ersten Tag eines Monat öfter ein bildlich umgesetzter Post mit einem Zitat. Das kann eine Photographie mit einem Spruch sein oder ein Bild, das grafisch mit dem Zitat des Monats gestaltet wurde.

Von Friedhelm Denkeler,

Der US-amerikanische Sänger Al Martino (*1927, †2009) hatte seine größten Erfolge Anfang der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre; hauptsächlich kenne ich seine Songs »Here in my Heart« (1953), »Spanish Eyes« (1965) und »Volare« (1975). Als Schauspieler wurde er auch in seiner Rolle als Johnny Fontane in Francis Ford Coppolas »Der Pate« (1972) bekannt.

Martinos erste Single »Here in my Heart« wurde zu einem Welterfolg und er kam bei der großen Plattenfirma »Capitol Records« unter. Nun wurde die amerikanische Cosa Nostra auf ihn aufmerksam; er musste sich für 75.000 Dollar freikaufen. Daraufhin zog er für sieben Jahre nach England und seine amerikanische Karriere kam ins Stocken. Mit der Komposition »Spanish Eyes« von Bert Kaempfert gab es dann einen neuen Welterfolg; er wurde zum Evergreen.

Die Zeitschrift »Der Automaten-Markt« machte in ihrer ersten Ausgabe im Dezember 1953 mit der Schlagzeile »Das Pferdehalfter war der Boxen-Schlager des Monats Dezember« auf. Gemeint war das Lied »Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand« von der Band »Kilima Hawaiians«. Damit wurde es zum ersten Nummer-eins-Hit der deutschen Musikcharts.

Ermittelt wurde damals, wie oft ein Titel in den aufgestellten Musikboxen (Jukeboxen) in Deutschland gespielt wurde. Der Automaten-Markt war bis Mitte 1959 die einzige Organisation, die solche Charts aufstellte. Danach übernahm die Fachzeitschrift der Musikwirtschaft, der »Musikmarkt«, bis Mitte 2016 die Aufstellung der deutschen Hitparade. Die Bedingungen zur Ermittlung wurden, entsprechend der Marktentwicklung, während dieser Zeit oft angepasst.

Die niederländische Band »Kilima Hawaiians« nahm in den ersten Nachkriegsjahren Hawaii- und Westernlieder auf und traf damit die aktuelle Stimmungslage; so habe auch ich den Song im Gedächtnis behalten. Von dem Westernsong wurde über eine Million Singles verkauft und erhielt ein Jahr später die Goldene Schallplatte. Es erschien dann noch eine Satireversion von den Peheiros »Es hängt ein Autoreifen an der Wand«, die Platz vier (sic!) der Charts erreichte.

Here in my heart I’m alone, I’m so lonely

Here in my heart I just yearn for you only

Here in my arms I long to hold you

Hold you so near, ever close to my heart

So, darling

Say that you care, take these arms I give gladly

Surely you know I need your love so badly

Here is my heart, my life, and my all, dear

Please be mine and stay here in my heart

Say that you care, take these arms I give gladly

Surely you know I need your love so badly

Here is my heart, my life, and my all, dear

Please be mine and stay here in my heart

Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand

und ein Sattel liegt gleich nebenan.

Fragt ihr mich, warum ich traurig bin

schau ich nur zum Pferdehalfter hin.

Ich sah das Eisen, das ich einst ihm schlug.

Es ist das Eisen, das mein Pony trug.

Das Zaumzeug rostet jetzt im Stall,

doch mein Pony seh‘ ich überall.

Es war mein Feund, ich habe niemals einen Menschen so verehrt.

Nur ich allein kenn den Wert.

Ich sprach zu ihm, wie man nur zu einem guten Freunde spricht,

deinen Platz in meinem Herz verlierst du nicht.

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplantes Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

»In den Wasserstraßen von Berlin« müsste der heutige Artikel eigentlich heißen, denn das abgebildete, verwahrloste Theaterschiff liegt in dem Teil des Landwehrkanals in Kreuzberg, der früher einmal ein Binnenhafen war – der Urbanhafen. Heute ist er bis auf ein kleines schmales Becken zurückgebaut und auf den ehemaligen Hafenanlagen steht das Urban-Krankenhaus.

Der Bau des Hafens erfolgte in den 1890er Jahren gegenüber der Einmündung des ehemaligen Luisenstädtischen Kanals, der den Landwehrkanal auf kurzem Weg nach Norden über den Wassertorplatz, Oranienplatz und das Engelbecken mit der Spree verband. Die Grünanlagen auf beiden Seiten des Hafens und des Landwehrkanals laden heute zu Spaziergängen ein. Für eine Rast bietet sich das seit über 20 Jahren im Hafen vor Anker liegende Restaurantschiff »Van Loon« an.

Die work in progress-Serie »In den Straßen von Berlin« besteht aus großformatigen Farb-Fotos aus dem Nach-Wende-Berlin. Die Photographien zeigen den Wandel des Stadtbildes seit dem Jahr 2000: Abriss des Palastes der Republik und neue Hotels, hauptsächlich im Ost-Teil der Stadt, Bautätigkeiten im alten Westen, das Tempelhofer Feld, das seit 2008 als Flugbahn ausgedient hat, Touristenströme am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie, am Hauptbahnhof und im Lustgarten in Mitte. Das Portfolio wird laufend ergänzt. Ein Künstlerbuch ist für 2027 geplant.

Eine visuelle Übersicht der Reihe »In den Straßen von Berlin« finden Sie hier.

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

Im Jahr 1952 gab es bei uns zu Hause keinen Plattenspieler, ein Fernsehgerät sowieso nicht und wann das erste Radio zum Haushalt gehörte ist nicht überliefert. Das Lied »Florentinische Nächte« steht für mich jedenfalls als echter Schlager für die 1950er Jahre. Auch heute noch mag ich diesen Song mit der tollen Stimme von Rudi Schuricke und der melancholische gedämpften Freude nach dem überstandenen Krieg. Es ist eine angenehme Erinnerung an meine Kindheit. Die weiteren Schlager »Capri-Fischer« und »O mia bella Napoli» von Rudi Schuricke (*1913, †1973) aus den 1950er Jahren sind mir ebenfalls in Erinnerung geblieben.

Viele Gegenstände aus der Kindheit (aber auch spätere) sind heute nicht mehr vorhanden. Dadurch kann man die Erinnerung an sie auch nicht so einfach abrufen und deshalb ist es schade, dass hauptsächlich nur im Urlaub, bei Festen und in der Natur fotografiert wurde. Wer hat schon in seinem Fundus Fotos von seiner Kindheitswohnung, von Spielzeugen oder den Schulbüchern. Das habe auch ich schmerzlich bei der Zusammenstellung der Photographien für meine neunteilige Serie »Erinnerungen – Ein Leben in Bildern» vermisst.

In diesem Zusammenhang spielt auch die Musik eine große Rolle. Meine Zusammenstellung »Siebzig Jahre – Siebzig Songs« der Jahre 1946 bis 2016 steht für individuelle Lebenserinnerungen. Musikstücke, die mit persönlichen Erinnerungen besetzt sind, haben eine ähnliche Bedeutung als wie Marcel Prousts »Madeleine«, das berühmte, in Tee getauchte Gebäckstück aus »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Bei der Musik ist es heutzutage relativ einfach, die entsprechenden Songs anzuhören, wenn die Schallplatten oder Musikbänder nicht mehr da sind, denn auf YouTube findet man praktisch alles.

Natürlich stehen auch persönliche Erinnerungen ohne äußere Anlässe zur Verfügung. 1952 wohnten wir im ersten Stock in Varl 2004 in Westfalen, die sehr hohe, steile Treppe im Flur war mit einem Kindergatter geschützt. Der Flurbereich war unser bevorzugter Spielplatz, so kam, wie es kommen musste, ich öffnete das Gatter und spielte auf den Treppenstufen. Diese Aktion blieb mir in Erinnerung, denn die Narbe am rechten Auge ist heute noch zu sehen.

Florentinische Nächte,

ihr bleibt mir im Gedächtnis

als das große Vermächtnis

einer Reise ins Glück.

Ein poetischer Tango,

den ein Mädel gesungen,

ist mir damals erklungenals die schönste Musik.Und ich frug, wer sie ist

Rafaela hieß sie;

und sie hat mich geküßt,

ich vergesse sie nie.

Florentinische Nächte,

du Italia bella,

und auch du, Rafaela,

komm‘ noch einmal zurück!

Ich seh‘ im Geist die Schenke vor mir,

hör‘ den Gesang bei offener Tür,

und trete ein und du singst tief dich in mein Herz hinein.

Ich küss‘ im Geist dein nachtschwarzes Haar,

und deiner Augen trauriges Paar,

und durch die Adern strömt mein Blut

wie schwerer roter Wein.

Florentinische Nächte,

ihr bleibt mir im Gedächtnis

als das große Vermächtnis einer Reise ins Glück.

Ein poetischer Tango,

den ein Mädel gesungen,

ist mir damals erklungen

als die schönste Musik.

Und ich frug wer sie ist:

Rafaela hieß sie

und sie hat mich geküßt,

ich vergesse sie nie

Florentinische Nächte, du Italia bella,

und auch du Rafaela

komm‘ noch einmal zurück!

O komm‘ zurück! O komm‘ zurück!

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplantes Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.

Von Friedhelm Denkeler,

Vor 84 Jahren, im Sommer 1936, fanden in Berlin die Olympischen Spiele statt. Das Olympische Dorf wurde vor den Toren Berlins, im Elstal errichtet. Wie es in dem ehemaligen Speisehaus ausgesehen haben könnte, zeigt diese Rekonstruktion, wobei die Weingläser keinen Fauxpas bedeuten. Selbstverständlich wurde den italienischen Sportlern zu ihren Pasta-Gerichten Rotwein kredenzt. In dem dreistöckigen Bogenhaus reihten sich 40 Säle mit 40 Küchen für die einzelnen Nationen aneinander. Das unter Denkmalschutz stehende Olympische Dorf an der Bundesstraße 5 kann zur Zeit nicht besichtigt werden.

Von Friedhelm Denkeler,

(…) dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. [Georg Elser im Gestapo-Verhör am 21. November 1939]

Am 8. November 1939 versuchte Georg Elser mit einer selbstgebauten Bombe Hitler, Göring und Goebbels im Bürgerbräukeller in München zu töten. Da sie den Versammlungssaal früher als geplant verließen, verfehlte sie die Explosion. Nach jahrelanger Haft wurde Georg Elser 1945 im Konzentrationslager Dachau umgebracht. Seit einem Jahr erinnert nun ein Denkzeichen des Bildhauers Ulrich Klages über den Baumkronen in der Wilhelmstraße/ Ecke An der Kolonnade an Georg Elser.

Hier stand im ehemaligen Regierungsviertel bis zum Kriegsende Hitlers Neue Reichskanzlei. Die 17 Meter hohe Silhouette aus Stahl, die das Profil von Georg Elser aufweist, ist auch in der Nacht gut zu sehen; sie leuchtet beidseitig in der Dunkelheit. Die beiden Zitate sind als Leuchtstreifen in den Gehweg auf beiden Seiten der Straße in den Bürgersteig eingelassen. Der Wettbewerb um ein Denkmal für Georg Elser ging vom Schriftsteller Rolf Hochhuth aus. Georg Elser wird nun, 70 Jahre nach seinem Versuch Adolf Hitler zu töten, mit diesem Denkzeichen geehrt.

Ich habe den Krieg verhindern wollen. [Georg Elser, Ende November 1939]

Die work in progress-Serie »In den Straßen von Berlin« besteht aus großformatigen Farb-Fotos aus dem Nach-Wende-Berlin. Die Photographien zeigen den Wandel des Stadtbildes seit dem Jahr 2000: Abriss des Palastes der Republik und neue Hotels, hauptsächlich im Ost-Teil der Stadt, Bautätigkeiten im alten Westen, das Tempelhofer Feld, das seit 2008 als Flugbahn ausgedient hat, Touristenströme am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie, am Hauptbahnhof und im Lustgarten in Mitte. Das Portfolio wird laufend ergänzt. Ein Künstlerbuch ist für 2027 geplant.

Eine visuelle Übersicht der Reihe »In den Straßen von Berlin« finden Sie hier.

Von Friedhelm Denkeler,

Von Friedhelm Denkeler,

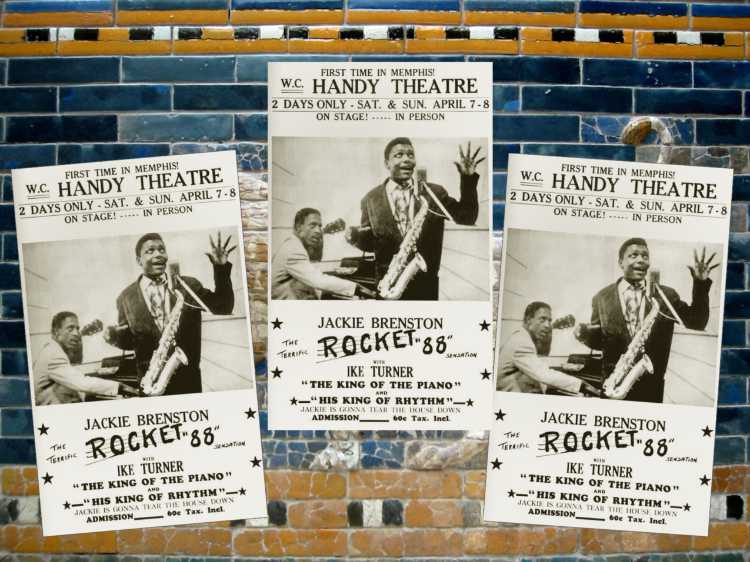

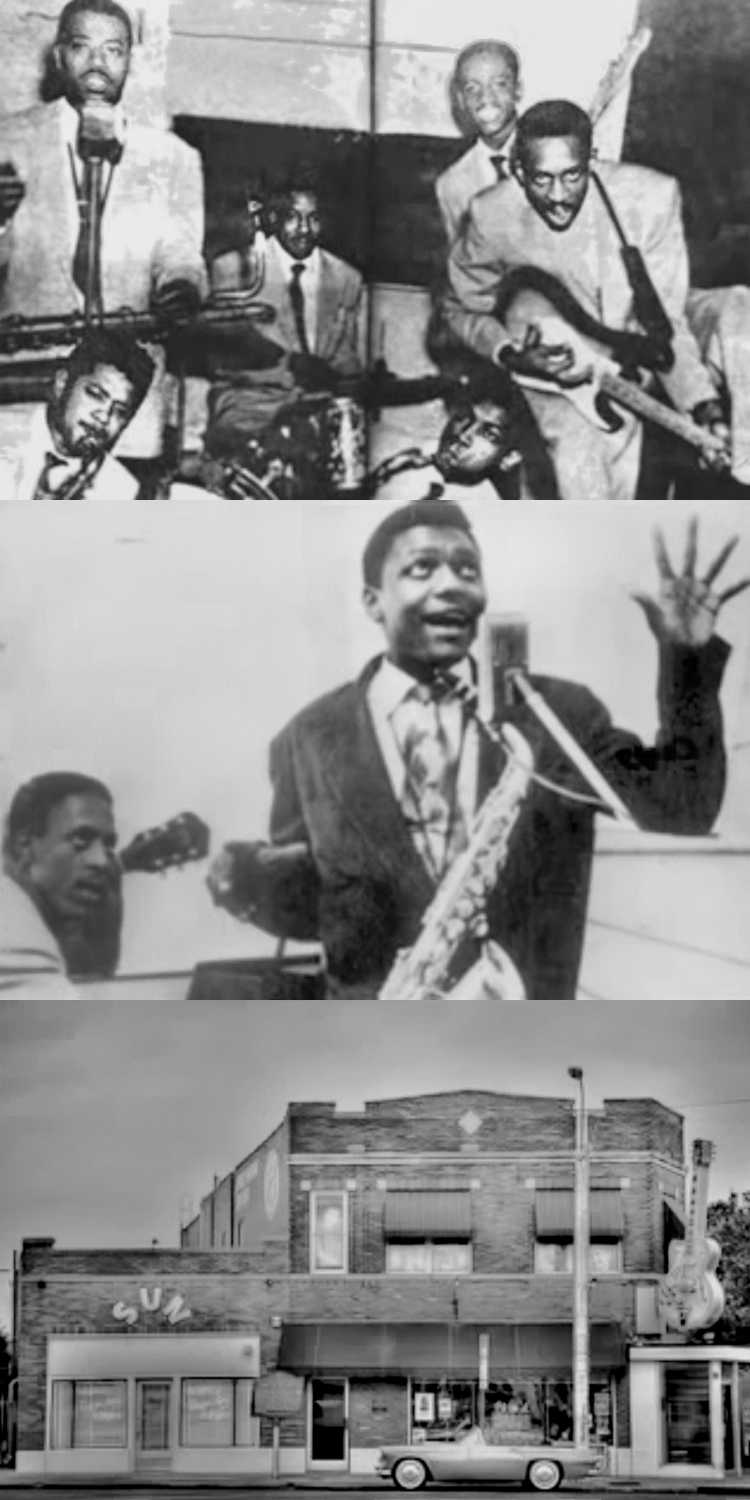

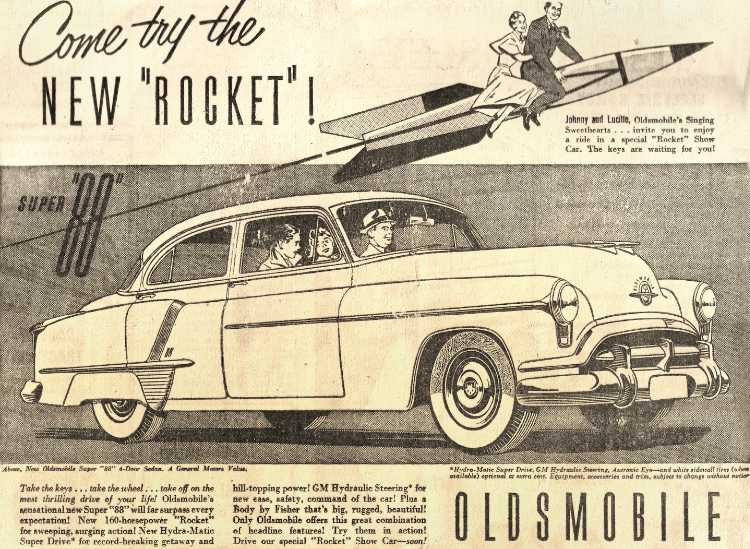

Der US-amerikanische Rhythm-and-Blues-Musiker Jackie Brenston (*1927, †1979) hatte nur einen einzigen Hit »Rocket 88«, dafür gilt dieser als eine der ersten Rock’n’Roll-Aufnahmen. Die Band trat zunächst als Ike Turner und Kings of Rhythm auf. Der Text des Liedes und die Komposition stammen aber von Jackie Brenston.

Der Song handelt von Mädchen, Alkohol und Autos. Dabei diente Brenston der »Cadillac Boogie« von Jimmy Liggins als Vorbild. Er ersetzte den Cadillac, einen Wagen der Oberklasse, durch den Oldsmobile 88, ein kurz zuvor neu vorgestelltes, sportliches Fahrzeug mit Achtzylindermotor, das in der Werbung den Beinamen »Rocket« erhalten hatte. Brenston bestätigte später ausdrücklich, er habe den Cadillac Boogie kopiert.

Hörenswert ist Ike Turners Piano-Intro, das Jahre später Little Richard unverändert in »Good Golly Miss Molly« übernommen hat. Erwähnenswert ist auch der verzerrte Klang der Gitarre, der hier zum erstmal verwendet wurde. Er war durch Zufall durch den schadhaften Gitarrenverstärker entstanden. Der ungewöhnliche Klang wurde später künstlich mit der Fuzzbox erzeugt.

Im Film »Nowhere Boy«, 2009, ein Film über John Lennons Jugendjahre, wächst Lennon bei Mimi, der Schwester seiner Mutter auf. Eines Tages trifft John jedoch seine Mutter Julia. Diese lebenslustige Frau führt John in die aufregende Welt des Rock ’n‘ Roll ein. Bei einem Ausflug nach Blackpool tanzt er mit ihr vor einer Musikbox nach »Rocket 88« von Jackie Brenston.

You woman have heard of jalopies

You heard the noise they make

Let me introduce you to my Rocket ’88

Yes, it’s great, just won’t wait

Everybody likes my Rocket ’88

Baby, we’ll will ride in style movin‘ all along

V-8 motor and this modern design

Black convertible top and the girls don’t mind

Sportin‘ with me, ridin‘ all around town for joy

Blow your horn, rocket, blow your horn

Step in my rocket and don’t be late

We’re pullin‘ out about a half past eight

Goin‘ on the corner and havin‘ some fun

Takin‘ my rocket on a long, hot run

Ooh, goin‘ out, oozin‘ and cruisin‘ and havin‘ fun

Now that you’ve ridden in my Rocket ’88

I’ll be around every night about eight

You know it’s great, don’t be late

Everybody likes my Rocket ’88

Girls will ride in style, movin‘ all along

In dieser Kategorie finden Sie Beiträge zu Songs und ihren Interpreten aus 70 Jahren Rock- und Pop-Geschichte 1946 bis 2016. In der Regel werden pro Jahr ein Song, manchmal auch mehrere, vorgestellt. Alle im Text erwähnten Songs sind als Video oder Audio auf den bekannten Musik-Portalen wie YouTube, Vimeo, etc. zu finden. In einer Tabelle habe ich die Songs auf die entsprechenden Videos/Audios verlinkt. Die Serie befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt. Jeder Artikel ist ein Auszug aus meinem für 2027 geplantes Künstlerbuch »Siebzig Jahre – Siebzig Songs«.

Die Links zu den Videos/Audios der vorgestellten Songs sind in einer Tabelle im Anhang aufgelistet.